わたしたちは、社会生活や職場環境でさまざまな感情を経験し、時には「その時の感情に動かされて行動」したりします。

こうした一連の反応は、すべて脳の働きによって起きています。

特に職場では、プレゼンテーションや会議での発言など、人と接する場面で強い不安や緊張を感じ、それが恐怖に変わることがあります。

また、上司や同僚との人間関係に不安を抱いたり、周りの人の視線や動きを気にしすぎて、仕事に集中できなくなったりすることもよくあります。

さらに、こうした不安や恐怖が強くなると、職場に向かうだけでパニック発作が起きてしまい、電車などに乗れなくなってしまうこともあります。このような状態になると、仕事の能力が十分に発揮できなくなったり、自信を失ったりして、社会的にも影響が出てしまいます。

では、このような感情が起きるとき、脳の中では具体的に何が起こっているのでしょうか。

恐怖や不安が起きるときには、脳の中にある「扁桃体(へんとうたい)」という部分が重要な役割を果たしています。この「扁桃体」は、外からの刺激にすばやく反応し、感情や記憶をつくるのに深く関わっており、特に危険や不安を感じる場面で強く働くことがわかっています。

目次

扁桃体が敏感すぎると何が起きる?

扁桃体が敏感な状態は、次のような問題を引き起こします。

- 会議やプレゼンテーションで過剰に緊張し、頭が真っ白になる

- 通勤や出社を考えるだけで息苦しくなったり、パニックになったりする

- 突然イライラしたり、感情が爆発する「扁桃体ハイジャック」が起きる

これらの症状が続くと、仕事への自信ややりがいを失い、社会生活がとても辛くなってしまいます。

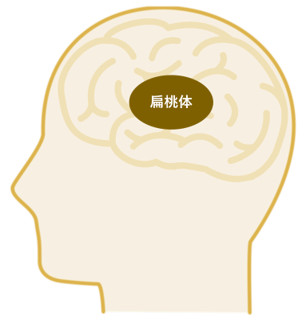

扁桃体の場所と役割

扁桃体(へんとうたい)は脳の左右にある神経細胞の集まりで、形がアーモンドに似ていることから、「扁桃(アーモンドの和名)」という名前がついたと言われています。場所は、目の奥のあたりにあります。

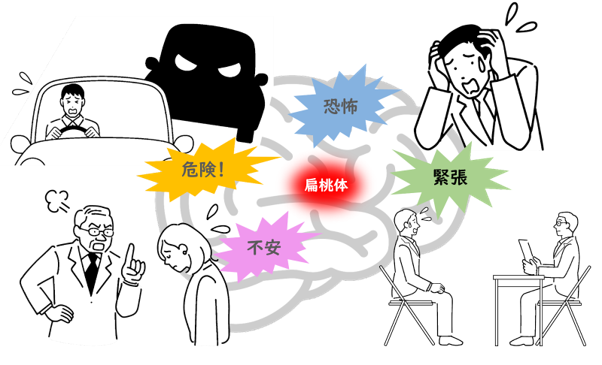

扁桃体は、感情やストレスに関係する脳の重要な部分で、特に「恐怖」「不安」「緊張」「怒り」など、マイナスの感情を引き起こす働きをしています。

何かを見たり聞いたりしたときに、扁桃体はその内容をじっくり判断するのではなく、「これは危険か?」ということを意識する前に一瞬で判断します。もし「危険だ」「不快だ」と感じると、「視床下部(ししょうかぶ)」という場所からストレスホルモンが出されます。

その結果、血圧や心拍数が上がったり、筋肉が緊張したりして、「動悸(ドキドキする感じ)」「手足の震え」「汗をかく」「吐き気」などの体の症状が現れます。これがよく言われる「闘うか逃げるか」という反応です。その後に「恐怖」や「不安」の感情がはっきりと感じられるようになります。

また、身体が緊張した状態が続くと、扁桃体は他人の表情をよりネガティブに受け取るようになります。すると、周りの人が怖く感じられて、仕事で困ったときも気軽に周りに相談できず、一人で抱え込んでしまうことになります。

さらに、周囲の人が「怖がっている顔」や「怒っている顔」をすると、扁桃体はさらに強く反応します。他人が怖がっているのを見ると、「自分にも危険が迫っている」と感じ、他人が怒っていると、「自分が攻撃されるかもしれない」と判断するからです。

このように扁桃体は、「危険」と思ったらすぐに体を緊張させたり、不安や恐怖の感情を起こしたりして、命を守るようにできています。恐怖や不安を感じるのは、本来は自分を守るために必要なことですが、現代ではその感情がかえってマイナスに働いてしまうことがあります。

人前での発表、仕事の悩み、人間関係の問題、家族のことや将来への不安、暗いニュースなど、現代社会には恐怖や不安を感じやすくなる原因がたくさんあるのです。

扁桃体が敏感すぎる状態とは?

例えば、人前で何かを話すとき、緊張や不安が強くなりすぎると、心臓がドキドキしたり、うまく話せなくなったり、頭が真っ白になったりすることがあります。一度そういうつらい経験をすると、脳はその出来事を強く覚えてしまうため、「また同じことが起こるかもしれない」と不安(予期不安)を感じるようになります。

扁桃体は、「人前で話す」=「怖い」=「緊急事態だ!」という連想をつくってしまいます。そして、この連想に気づいた理性的な脳(前頭前野)が心配を強めてしまうと、さらに扁桃体を刺激してしまいます。

こうして扁桃体がずっと過敏なままだと、ほんの少しのストレスにも敏感になり、慢性的なストレスになります。その結果、「不安障害」「うつ」「パニック障害」といった心の病気につながることがあります。

さらに、ストレスホルモン(コルチゾールやノルアドレナリン)が出続けると、免疫の働きが乱れ、体や脳に炎症が起き、免疫力が下がります。この炎症によって脳の神経細胞がダメージを受けると、「考える力」、「集中力」、「感情コントロール」などがうまく働かなくなることもあります。

つまり、ストレスは気持ちだけでなく、脳の働きや記憶力にも悪影響を与えてしまうのです。このように、扁桃体が生み出す「恐怖」や「不安」の感情が、脳や体をコントロールできなくなるほど支配してしまう状態を「扁桃体ハイジャック」と呼びます。

突然泣いてしまったり、急に怒鳴ったり、後から「なぜあんなことをしてしまったんだろう…」と後悔するような行動を取ってしまった場合、脳は扁桃体に乗っ取られて、感情をうまくコントロールできなくなっているのです。

自分でできる扁桃体を落ち着けるセルフケア

扁桃体の過剰な活動を抑えて、不安や恐怖の感情をうまくコントロールするためにはどうしたらよいのでしょうか?

以下に自分でできる扁桃体の過活動を抑制するために有効な方法を紹介します。

【1】ウォーキング

扁桃体の過剰な活動にすぐに対処したいときには、「体を大きく動かすこと」が効果的です。その中でも手軽に取り組むことができるのが「ウォーキング」です。

「いつものペースより気持ち速足かな?」くらいのペースで30分くらいのウォーキングによって、セロトニン、ドーパミン、βエンドルフィン、オキシトシンといった、気分をポジティブにする脳内ホルモンが増えることがわかっています。

さらに、ノルアドレナリン、アドレナリン、コルチゾールといった、ネガティブ感情や身体の不調の原因となるストレスホルモンの分泌を抑えることで、扁桃体の過活動を鎮静化させ、慢性ストレスによる不快な症状や気分の落ち込みに対して改善効果が期待できます。

【2】マインドフルネス

「マインドフルネスストレス低減法」とは、宗教性を一切含まない瞑想法で、ストレスの軽減や集中力アップなどの効果があります。

毎日10分、2か月続けるだけで、身体の不調が35%、心の不調が40%軽減された研究結果もあります。

ストレスの多くは、過去や未来についてあれこれ考えてしまう「マインドワンダリング」が原因です。

マインドワンダリングとは「過去や未来のことを想像してあれこれと考えてしまうこと」です。過去を振り返って後悔したり怒りがこみ上げてきたり、未来を想像して不安になったり心配事が増えたりと、常に考え事をしていてそれがストレスになっているのです。

生活している時間の半分はこの状態にあるといわれています。

マインドフルネスでは「今この瞬間」に集中して脳を休ませることで、マインドワンダリングから抜け出すことによって扁桃体の暴走を抑えることができます。「今この瞬間」だけに意識を向けて瞑想することで、脳を休ませることができます。

脳をしっかりと休ませれば気分が落ち着き、マインドワンダリングから抜け出せます。

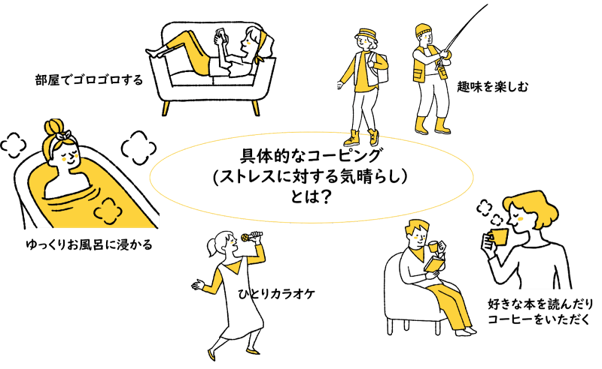

【3】コーピング

「コーピング」とは、自分のストレスに気づいて、意識的に対処する方法のことです。

ストレスを感じたときに、どのような行動をすれば気分が良くなるか、あらかじめリストを作っておきます。そして実際にストレスを感じたときには、そのリストから自分に合った方法を選んで実行します。

このように「自分で考えて行動する」ことで、脳の前頭前野(冷静な判断をする部分)が活性化します。前頭前野がしっかり働くと、不安や恐怖を引き起こす扁桃体の暴走が抑えられ、慢性的なストレスから抜け出すことができます。

このように「自分で考えて行動する」ことで、脳の前頭前野(冷静な判断をする部分)が活性化します。前頭前野がしっかり働くと、不安や恐怖を引き起こす扁桃体の暴走が抑えられ、慢性的なストレスから抜け出すことができます。

「扁桃体」の過活動を抑制する治療法とは?

ベスリクリニックでは扁桃体に対する専門の治療を行っております

セルフケアを試しても、なかなかうまくいかない

できるだけ早く問題を解決したい

今の自分の状態を専門家に見てもらいたい

という方はベスリクリニックにご相談ください。

【1】お薬の治療

選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)

SSRIははじめは少ない量から飲み始めて、少しずつ量を増やしていくのが一般的です。

ただし、SSRIは効果が出るまでに少し時間がかかるため、効果がすぐに出やすい「抗不安薬」と一緒に使うことが多いです。

【2】TMS治療(脳の磁気治療)

通常は「前頭前野(ぜんとうぜんや)」という脳の理性的な部分が、感情をつかさどる「扁桃体(へんとうたい)」を、うまくコントロールしているため、落ち着いて感情をコントロールすることができます。

しかし、ストレスが長く続くと、前頭前野の働きが弱まってしまい、扁桃体が暴走しやすくなります。その結果、「不安」や「恐怖」といった感情が強く出てきてしまいます。

実際、うつ病では、前頭前野の中でも特に「背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)」という部分の働きが弱まり、扁桃体の活動が活発になりすぎるということが起きています。落ち込む、だけではなく周りの人にイライラしてしまうこともうつ状態の一つです。

この脳のバランスを改善するための方法が、「TMS治療(経頭蓋磁気刺激療法)」という治療法です。

TMS治療は、磁気を用いてバランスを崩している脳部位に磁気刺激を与えることによってダイレクトに効果を引き出します。なお、扁桃体に対するTMS治療はうつ病の刺激法と異なる場合があります。

TMS治療で前頭前野の活動が活発になると、扁桃体の暴走を抑える力が回復して、意欲、判断力、考える力などが改善されていきます。

【3】不安・感情カウンセリング

当院の不安・感情カウンセリングでは、過剰な反応が身体症状として表れることに着目し、安心した場の中で身体へアプローチすることによって扁桃体の興奮を鎮める方法をお伝えします。

気質(生まれ持った性質)的に扁桃体の感受性が高い方もいますが、仕事や人間関係で発生するストレスの本質を掘り下げていくと、「自分の感情をうまく表現できていない」ことにも原因があるといえます。

- 相手に気を遣いすぎて、自分の言いたいことが言えない

- 他人からどのように見られているかを気にしすぎてしまう

- 自分の限界を超えて、キャパオーバーの業務をひとりで抱え込んでしまう。

これらの項目に多く該当する方は、扁桃体が興奮しやすいです。

「理屈」だけで物事を片付けるのではなく、不安や感情に寄り添う「感情」も大事にするカウンセリングです。

人は誰でも自分の問題は自分で解決したいと思っているはずです。

過去のつらい出来事や現在の否定的な状況を今後どのように捉えていくのかは自分自身の反応で変えることができ、それが「自己成長」でもあるのです。

扁桃体の過剰な活動で不安や恐怖のループに捉われてしまってお困りの方はまずご相談ください。

扁桃体に関するよくある質問

「扁桃体が敏感すぎる」とはどういう状態ですか

日常的に過剰な不安や恐怖を感じやすくなり、ストレスに対する反応が強く出る脳の状態を指します。プレゼンや人間関係での緊張がコントロールできなくなることがあります。

不安や緊張が強いのは脳の異常ですか

必ずしも異常ではありませんが、「扁桃体」が過剰に働くと不安が慢性化し、心身に不調が現れる可能性があります。放置せず、専門の治療を受けることが大切です。

扁桃体の働きを抑える治療はありますか

はい。当院ではTMS治療(磁気刺激療法)やSSRIなどの薬物療法、カウンセリングを組み合わせた専門的な治療をご用意しています。

TMS治療はどんな人に向いていますか

薬が効きづらい方や副作用が気になる方、不安・うつ・パニック症状がある方におすすめです。扁桃体の過活動を直接的に落ち着かせる効果があります。

マインドフルネスやウォーキングで本当に不安は軽くなりますか

科学的に効果が実証されています。脳内ホルモンのバランスが整い、扁桃体の過剰反応を和らげるセルフケアとして推奨されています。

「扁桃体ハイジャック」って何ですか

突然怒鳴ったり泣き出したりするような、理性が効かず感情が爆発してしまう状態です。強いストレスで扁桃体が暴走してしまうことで起こります。

薬に頼らずに不安を改善することは可能ですか

可能です。TMS治療やカウンセリング、セルフケアなどを組み合わせることで、薬に依存しない改善を目指すことができます。

職場でのストレスが原因の不調も診てもらえますか

はい。人間関係や業務ストレスによる不安、緊張、パニック症状のご相談を多数受けています。お気軽にご予約ください。

心療内科や精神科に行くのは抵抗があります。相談だけでも可能ですか

初診では丁寧なヒアリングから始めます。不安や疑問を安心して話せる環境づくりを大切にしていますので、まずはお気軽にご相談ください。

来院予約はどうすればいいですか

当院のWEB予約フォームまたはお電話で簡単にご予約いただけます。ご自身の不安や症状について、専門医と一緒に解決への一歩を踏み出しましょう。