メンタル女性産業医としてM3さんに特集いただきました

田中 奏多先生がM3で女性産業医として特集されました

制度から“文化”へ──健康経営の評価基準が変わる

2025年度から、健康経営における評価基準のあり方が大きく見直されようとしています。

これまで以上に問われるのは、「経営層の関与の“質”」と「企業風土としての健康文化の醸成」です。

つまり、“施策をやっているか”ではなく、“どう組織全体に根づかせているか”が、これからの評価の軸になります。

2025年の健康経営調査票では下記の観点が強化されていました。

- 経営層の関与が“形式”から“行動”へ

- ウェルビーイング・DE&I(DEI)に配慮した制度と風土があるか

- 年齢・性別・ライフステージに応じた対策が取られているか

これは、健康経営が単なる「部門や対象者への取り組み」ではなく、「組織全体の戦略文化づくり」に変化していることを意味します。

若年層への投資が“未来の文化と戦略”をつくる:プレコンセプションケア

こうした背景の中で、今あらためて注目されているのが、プレコンセプションケア(Preconception Care)による若年層から経営層につながる健康投資です。

プレコンセプションケア(Preconception Care)とは?

プレコンセプションケアとは、妊娠を希望する“前”の段階で、自分の心と体の健康に向き合いながら、将来を見据えた“ライフデザイン(人生設計)”を行うセルフケアの考え方です。

たとえば、「いつかの妊娠のために、今から体を整えておく」、食事・運動・睡眠・ホルモンコントロール・性活動の見直し・ストレスマネジメントなどの考え方が基本にありますが、それだけではありません。

プレコンセプションケアは、「自分の人生をどう生きたいか」「どんな未来を描きたいか」を考えるライフデザインそのものであり、「実力をつけたいキャリアの成長期を支える、集中力や生産性を高める健康のしくみ」をつくることでもあります。

とくに20〜30代の若年層は、「今はバリバリ働きたい。でも妊娠や出産のタイミングは今かもしれない」といった葛藤の中で、キャリアを築き、実績を重ねていく時期にあります。

だからこそ、この時期にこそプレコンセプションケアを通じて、

自分の体と心を安定させ、未来を意識した人生設計を行うことが、今の仕事への集中力を高める要因にもなります。

つまり、プレコンセプションケアは“今”と“未来”をつなぐセルフマネジメントの習慣であり、

決して「プレ妊活」や「女性だけ」「パートナーがいる人だけ」のものではありません。

性別やライフステージに関わらず、「自分らしく働き、生きていく力」を育むための根本的な健康文化と捉えることが重要です。

つまり、プレコンセプションケアは「妊活」を意識するさらに前の「今しっかり働きたい」世代が中心となるのがです。

プレコンセプションケアは「今」の生産性とエンゲージメントを高める

プレコンセプションケアは体調の安定、集中力の向上、プレゼンティーズム・アブセンティーズムの低減といった直接的なパフォーマンス向上につながります。

また、単なる“健康管理”という枠を超えて、「自分の人生に向き合い、ライフプランを意識できているからこそ、今は仕事に集中する覚悟が持てる」という状態を生み出す点も重要です。

つまり、「いま、なぜ自分は仕事に力を注ぐのか」が明確になることで、目の前の業務への集中力や成長への意欲が自然と高まり、結果としてエンゲージメントも向上するのです。

加えて、「会社が自分の健康や人生に関心を持ってくれている」と実感できる環境は、企業への信頼や愛着を育み、“ここで働き続けたい”という感覚の根づく土壌となります。

「働きながら、人生を設計」:ワークライフバランスの次へ

従来の「ワーク・ライフ・バランス(Work life Balance)」という言葉には、“仕事”と“家庭(プライベート)”を明確に切り分け、それぞれをうまく両立させようとする前提がありました。

しかし、現代の働き方や生き方を見つめ直すと、仕事と人生を完全に切り離して生きることは、もはや現実的ではありません。

むしろこれからの時代に求められるのは、仕事の中に人生の価値観を持ち込み、人生の中にも仕事が自然と組み込まれていくような「ライフ・イン・ワーク(Life in Work)」の姿勢です。

つまり、「仕事」と「人生」を対立構造で考えるのではなく、一体のものとしてとらえ、社員と企業が一緒に“キャリアとライフを共に描く”「ライフ・イン・ワーク経営」こそが、これからの組織に欠かせない視点なのです。

終身雇用が当たり前だった時代は終わり、いまや転職、副業、パラレルキャリアが一般化しました。

このような時代において、企業が人をつなぎとめ安定した基盤を作る手段は、給与や福利厚生制度だけでは不十分です。

社員が「この会社となら、自分の人生を安心して一緒に歩める」と思えるかどうか。

“共に生きる価値観”の共有こそが、真のエンゲージメントと定着力の源になっています。

そのために必要なのが、企業文化そのもののアップデートです。

たとえばプレコンセプションケアをひとつの切り口とすれば、「ライフ・イン・ワーク経営」として以下のような取り組みが挙げられます:

- 将来の妊娠や健康を見据えた体調管理(プレコンセプションケア)を社内で推進する

- 性教育・生殖教育に関するリテラシー研修を導入し、正しい知識と対話を育てる

- 男性社員を含め、誰もが人生の選択肢を描けるようライフプラン教育を行う

- 妊娠の報告を聞いたとき、“第一声におめでとう”と言える職場風土をつくる

- 妊娠・出産後の復職者に“おかえり”“おつかれさま”と迎えられる文化を育む

これらは単なる“福利厚生”の話ではありません。

社員の人生に関心を寄せ、対話し、寄り添う組織文化の進化であり、

それが結果として、ワークにおける信頼・貢献・創造性を最大限に引き出す企業の強さにつながります。

「社員の自己実現を大切にする会社」は、結果的に「仕事にも本気になれる場所」になるのです。

連鎖する次世代の企業文化

プレコンセプションケアのように、若年層の心身の状態やライフプランに寄り添う取り組みは、単なる“健康支援”にとどまらず、未来の組織文化をつくる長期的な投資でもあります。

健康やライフデザインを大切にされる経験をした若手社員は、10年後、20年後に管理職や経営層となったとき、かつて自分が受け取った支援や温かい風土を、自然と次の世代に引き継ぐことができます。

組織をつくるのは「個人」であり、その積み重ねがやがて“当たり前”の「組織」風土になるのです。

だからこそ、若手に対するライフデザイン支援は、目の前の満足度向上だけでなく、組織全体に「健康と人生を大切にする視点」が循環する仕組みをつくる力となります。それは未来の人材育成であり、世代を超えて受け継がれる企業の文化資産でもあるのです。

健康経営の土台は“制度”より“文化”──0次予防という視点

「健康経営」という言葉が浸透する中、多くの企業が“病気を防ぐ”ための取り組みを進めています。

- 健康診断・ストレスチェック

- 生活習慣の改善

- 検診受診率の向上

これらはすべて「予防医学」の考え方に基づいており、病気になる前に対処することが目的です。

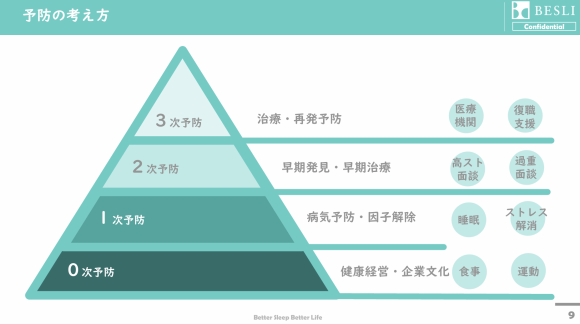

この考え方の背景には、予防医学における3つの分類=「1次予防・2次予防・3次予防」があります。

予防医学における3つの予防

- 一次予防(病気にならないために)

- 目的:病気の発症を防ぐ

- 食事・運動・禁煙などの生活習慣改善

- 二次予防(早期発見・早期治療)

- 目的:早期に病気を発見し、早期に治療を開始する

- 健診・がん検診・ストレスチェックなど

- 三次予防(再発や重症化の防止)

- 目的:治療と仕事の両立、再発防止

- 復職支援、両立支援制度など

これらのアプローチは「医療」の視点である「病気」を起点とした発想です。

未来の健康経営の土台は「0次予防」

企業で“健康”を考えるとき、この医療の視点「病気予防」では本当の健康は浸透しません。

多くの社員は「病気を防ぐ」よりも、

「今を快適に働きたい」

「将来の選択肢を守りたい、広げたい」

と考え、行動の原動力は「健康不安」ではなく、「安心して働き続ける環境」なのです。

そこで必要になるのが、予防医学の枠を超えた「0次予防」という考え方です

ここにこそ、従来の予防医学には含まれていない視点、「病気が起こる“もっと前”」──企業の価値観や風土、空気づくりの「0次予防」という概念が必要になります。

0次予防とは?

0次予防とは、制度の前に「人間らしさを肯定できる文化」「信頼できる関係性」を整えること。

言い換えれば、“病気を防ぐ”前に、“安心して働ける”環境を整えるための組織文化づくりです。

- 妊娠・出産をリスクと見なさず、「おめでとう」と自然に言える職場文化

- 子育てや介護を“イレギュラーな事態”ではなく、“普通の人生の一部”として受け止める視点

- 介護や通院と仕事の両立が“特別扱い”ではない空気

こうした“人を前提とした文化”があってこそ、1次予防(病気を防ぐ)、2次予防(早期発見)、3次予防(再発防止・両立支援)といった各制度も、本来の効果を発揮する“生きた施策”として機能するのです。

この0次予防の文化は、年齢・性別・ライフステージに応じた柔軟な支援や対応を受け入れるための土壌にもなります。

組織にはこれから妊娠・出産を控える女性だけでなく、介護に直面する管理職や自分の健康上で病気の治療をしながら勤務をする社員も増えていきます。

人生で起こるイベントを経験しながらも、継続的にパフォーマンスを出しながら勤務を続けられる土台となるのがこの0次予防文化です。

これからの健康経営に必要なのは、制度設計の前に整える“文化設計”であり、それこそが「0次予防」の本質なのです。

「組織効力感」がVUCA時代の強さとなる

変化の激しい時代に、組織が強くしなやかであるためには、「自分”たち”なら乗り越えられる」という感覚——「組織効力感」が不可欠です。

人間らしさを受け入れる文化や信頼で結ばれた関係性は、その確信を育て、挑戦と変化に前向きな風土をつくり出します。

組織効力感とは?

「組織効力感(Collective Efficacy)」とは、「このチーム、組織、会社ならきっとやり遂げられる」という、組織全体に共有された信頼感や安心感のことを指します。

現代は「個人の能力」や「自己肯定感」が重視される時代です。

もちろん、それらはとても大切な要素です。

ただし、自己肯定感の高い“個人”にだけ成果を支えさせる組織には限界があります。

- キーパーソンが抜けると業務が止まる

- 周囲はその人に頼りきり

- 知識やノウハウが属人化している

──これは「組織」ではなく、「個人」依存型のチーム構造です。

組織効力感のある職場は、「個人」の頑張りに依存しない。

現代は、個人の能力や「自己肯定感」が重視される時代です。もちろん、それ自体は大切な要素です。

しかし、自己肯定感の高い個人にだけ成果を支えさせる組織には限界があります。

もしその人が離れたら、業務が止まる──

それは組織ではなく、“属人化した構造”にすぎません。

一方で、「自分ひとりでは難しいことでも、仲間とならできる」と感じられる職場には、誰かが不在でも補い合いながら前進できる力が自然と備わっています。これが、組織効力感のある職場が持つ“本質的な強さ”です。

組織効力感を高めるには、「安心して助けを求められる文化」と「互いの人生を理解し、尊重しあう文化」が不可欠です。

仕事だけでなく、自分が大切にしているものを理解し合える関係性が、信頼感を育みます。

そのためには、仕事上の関係だけでなく、互いに異なる人生を歩む存在として尊重し合う風土が必要です。

そうした文化づくりこそが、0次予防であり、強い組織の土台となります。

プレコンセプションケアによるライフデザイン産業保健

- 働く「女性」も、「女性以外」も、より生き生きと働き続けるための「ライフデザイン産業保健」

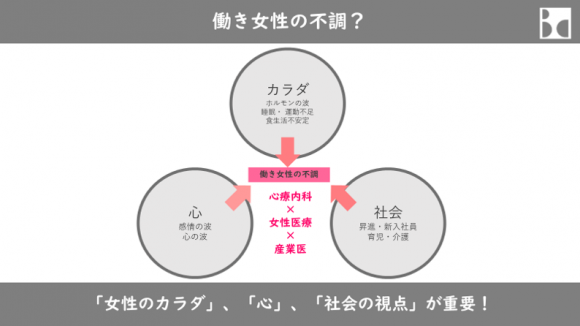

働く女性の健康を支えることは、組織全体の力になる

「女性活躍推進」という言葉のもと、社会ではさまざまな分野で女性が活躍できる環境づくりが進められています。

けれど、女性は社会の中だけでなく、家庭においても、長年にわたって大きな役割を担ってきました。

女性の身体は、妊娠・出産・月経・更年期など、ホルモンの影響を大きく受けながら変化します。

また、人間関係や職場環境、ライフステージの変化にも敏感に反応しやすく、心身に“波”が生じやすい構造を持っているのが実情です。

だからこそ、働く女性がその変化と上手に付き合いながら、安定してパフォーマンスを発揮できるよう、

健康の確保と生産性の維持を企業がしっかりサポートすることが重要です。

そしてそれは、女性個人のためだけではありません。

女性が活き活きと働ける職場は、

- 組織の多様性や柔軟性を高め、

- 他の働く人々にも“自分らしく働ける”空気を届け、

- 家族や社会全体の健やかさにも波及していきます。

働く女性を支えることは、すべての人の働きやすさにつながる。この視点を持つことが、これからの組織づくりには欠かせません。

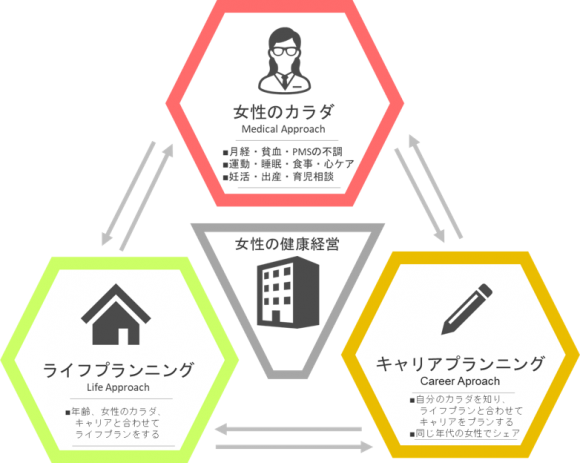

女性「も」活躍のための「ライフデザイン産業保健」とは?

ライフステージやキャリアの変化に寄り添いながら、

働く女性の健康と働きやすさを支えるのが「ライフデザイン産業保健」の考え方です。

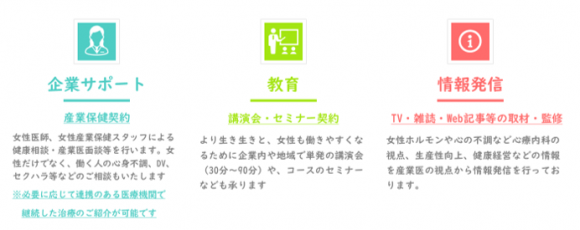

私たちは、以下の3つの軸を通じて、女性活躍推進とダイバーシティ経営の実現をサポートしています。

① 産業保健:個別の健康相談・治療支援

- 女性特有の健康課題(PMS、更年期、不妊治療など)への啓もう

- 女性ホルモン不調に特化した産業医面談

- 通院・治療との両立支援

② 教育・研修:キャリアとライフデザイン支援

- 男女の妊孕性(妊娠しやすさ、妊娠しづらさ)セミナー

- 社内向けライフデザインセミナーや研修の実施

- 管理職・経営層・人事担当者向けのリテラシー研修

③情報発信:正しい知識を職場全体に届ける

これらの取り組みは、女性だけでなく、すべての働く人が自分らしく働ける職場づくりへとつながります。

また、生産性・エンゲージメントの向上、職場の信頼関係の強化にも寄与します。

女性産業医を中心としたチームが、現場の声と医学的視点の両方を活かしながら、組織と個人の“持続可能な働き方”を支えていきます。

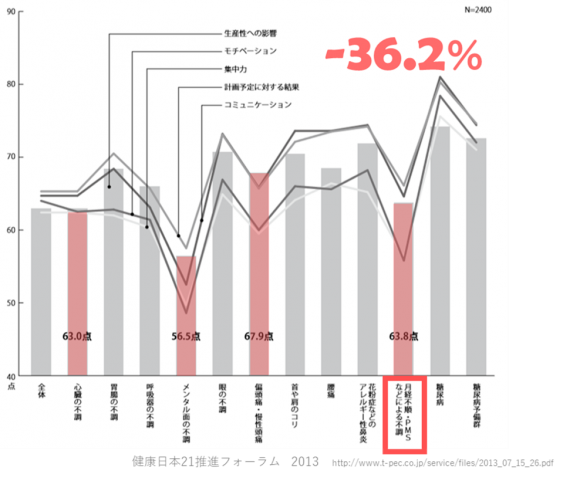

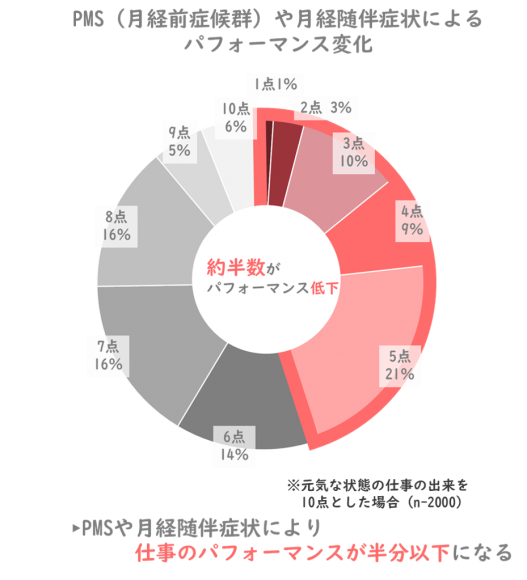

生産性向上には「女性ホルモン」の視点が不可欠

- 多くの企業が生産性向上に取り組むなかで、意外と見落とされているのが「女性ホルモンの不調」による影響です。

生産性低下第2位:「女性ホルモン不調」

女性ホルモンの変動が原因で起こる体調不良は、生産性低下の第2位に位置づけられる要因とされるほど、職場への影響が大きいにもかかわらず、現場では十分に認識されていないことも多いです。

女性ホルモンには、

月経による小さな周期的な変動(PMS・月経痛)

妊娠・出産、更年期などによる大きな変化

といった“波”があり、これらが集中力・睡眠・メンタル・体調全般に影響を及ぼします。

しかし、多くの人がその影響を「我慢するもの」「誰にも言えないこと」として抱え込み、対処を後回しにしています。

ヘルスリテラシーが高い人は、仕事のパフォーマンスも高い

2018年に実施された「働く女性の健康増進に関する調査」では、

“正しい知識(ヘルスリテラシー)”の高さが、仕事のパフォーマンスと明確に関連していることが示されました。

- 女性に関するヘルスリテラシーが高い人ほど、仕事のパフォーマンスも高い

- 症状に気づいたとき、自ら適切に対処できる割合が高い

- 自分のライフステージを理解し、妊娠や不妊治療の機会を逃さなかった

- 婦人科の病気や予防・検診・受診すべき症状を知りたいというニーズが強い

- 定期健康診断が、婦人科受診のきっかけになっている

さらに、PMSや更年期症状による仕事への影響を比較したところ、

ヘルスリテラシーが高い人ほど、生産性のダメージが小さいこともわかりました。

参照:働く女性の健康増進に関する調査2018(最終報告)

企業の次の一手:ヘルスリテラシーを育てる職場づくり

女性社員の健康意識が高まるほど、組織全体のパフォーマンスも安定します。

企業ができる「ネクストアクション」は例えば下記のようなものがあります

- 女性のヘルスリテラシー向上に資する相談体制の整備

- ライフステージごとの研修や学習機会の提供

- 妊活・通院と両立しやすい柔軟な有給休暇制度の導入

- 定期健康診断に婦人科・産婦人科の視点を加える

女性ホルモンの波と上手につきあいながら働ける職場環境は、働きやすさ・理解・安心感をもたらし、

それが結果的にチーム全体の生産性や組織の健全性の向上につながります。

「女性の身体を正しく知ること」が、企業の成果を左右する時代がすでに始まっています。

20代〜30代:プレコンセプションケアが「今」と「未来」の生産性を支える

20代〜30代の女性にとって、仕事と人生の両立は日々の現実です。

「今は全力でキャリアを築きたい」「でも、いつかは妊娠・出産も考えたい」

――そんな葛藤を抱えながら働いている人も少なくありません。その中で注目されるのが、“今”の体と心を整えることで、“未来”の妊娠や健康にも備える「プレコンセプションケア」です。

これは、ただ妊娠に備えるための準備ではなく、“今”の心身の安定を整えることが結果的に「仕事の生産性」にも直結するという発想です。

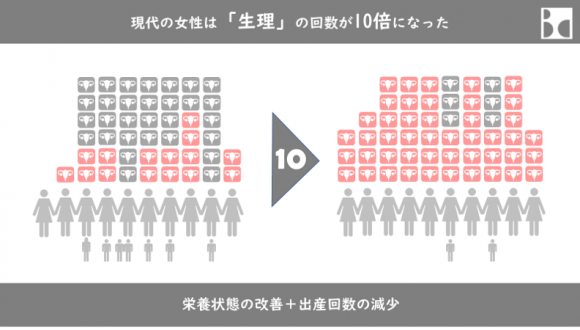

現代女性のリスク:生理回数はかつての8〜10倍

現代女性は、初潮の年齢が早まり、妊娠・出産の回数が減っていることから、

生涯に経験する生理の回数は、過去と比べて約8〜10倍に増えています。

この頻度の増加により、以下のようなリスクも高まっています:

- 子宮内膜症や女性特有のがん(子宮体がん・卵巣がんなど)の増加

- 月経困難症やPMSによる慢性的な体調不良

- 不妊や妊娠に関する不安・準備不足

こうした影響を放置すれば、体調不良による欠勤やパフォーマンス低下にもつながりかねません。

「ホルモンを知り、コントロールする」ことが未来を変える

女性ホルモンや妊孕性(妊娠のしやすさ)は個人のより異なりますが、知識と選択肢によって“扱えるもの、守れるもの”がある部分もあります。

- ピルや薬を内服することで女性ホルモンをコントロールする

- 質の良い睡眠や栄養など心身を整える生活習慣を身に着ける

- 変動がある環境でもメンタルが整うマネジメント方法を身に着ける

- 子宮内膜症や子宮頸がんの早期発見のために検診を受ける

- HPVワクチン、性感染症チェック、体重管理、予防医療について正しい情報を得る

こうした取り組みを20〜30代のうちから始めることで、将来の健康リスクや不必要な妊孕性の低下を減らすと同時に、「今の仕事を安定して続けられる体づくり」が可能になります。

ワークライフバランスではなく、ワークインライフ、ライフデザインの視点を

プレコンセプションケアは、「いつか」に向けた体の準備というだけではありません。

むしろ、ライフイベントを見越して“今の働き方”を調整する視点=ライフデザインにつながります。

- 自分の体調リズムに合わせた働き方

- 妊活・妊娠・出産・育児に対する情報や制度を早めに知る

- 節目ごとにプランを見直し、自己実現を諦めない選択を持ち続ける

このような姿勢を支える職場環境は、当事者本人のパフォーマンス向上だけでなく、組織全体の理解と柔軟性を育てる土壌にもなります。

情報発信と職場の理解が未来を変える

職場での正しい情報発信が、働く女性の「安心感」と「選択肢」を広げます。

- 妊娠・妊活・出産・育児に関する正確な知識の共有

- ホルモンや疾患に関する医学的な啓発

- 女性だけでなく、男性や管理職にも届くリテラシー教育

「知っているから支えられる」「備えているから働き続けられる」という環境が実現します。

日本の不妊原因の第一位は「加齢」

日本における不妊の主な原因のひとつは「加齢」です。特に女性は35歳頃から妊娠率が低下し、40歳を過ぎると妊娠が難しくなります。卵子の数や質の低下が主な要因です。

一方で、男性も年齢とともに精子の量や運動率が低下することがわかっており、不妊の原因は「女性だけ」にあるわけではありません。不妊原因は男女でほぼ1対1の割合とされています。それでも社会的には女性側に原因があると誤解されやすく、正しい知識の普及が求められています。

「避妊」の性教育では「妊娠のタイムリミット」は教えてくれない

多くの人が性教育により「避妊」は知っていても、「妊娠のリミット」や「加齢によるリスク」は知らないまま人生を歩んでいます。

特に女性は35歳を過ぎると卵子の質が低下し、ダウン症などの先天的リスクも上がります。出産は“始まり”にすぎません。たとえば45歳で出産すれば、子どもが大学を卒業する頃には親は70歳近く。経済的支援や健康面での負担も現実的に重くなります。

妊娠・出産の選択には、正確な知識と将来を見通す視点が必要です。「避妊」だけでなく、「妊娠を望む時期」も自分で考えられるように、早い段階からの情報提供が社会に求められています。

妊娠・育児はキャリアの敵ではない

「女性はいつか妊娠するかもしれないから、責任あるポジションには任せづらい」

―そんな思考が、無意識のうちに根づいている職場もまだ少なくありません。

しかしこの考え方は、キャリアの可能性を奪う“無意識の差別”にほかなりません。

実際に、妊娠や出産、育児を経験しながらも、仕事に真摯に向き合い、成果を上げ続けている人は多く存在します。

特に妊娠・出産・育児は、24時間365日、目の前の「我が子」という“他者”と向き合い続ける経験です。

- 高い責任感

- 段取り力・優先順位づけのスキル

- 限られた時間で成果を出すタイムマネジメント力

育児という日々を過ごした社員は、ビジネスの現場で求められる力と本質的に共通するスキルを身に着けて帰ってきます。

出産や育児は、キャリアを「中断するもの」ではなく、次のステップに向けて成長し、より力強く戻ってくるための期間でもあります。

むしろ、育児を経験したからこそ身につく力こそが、将来、優れた管理職候補としての資質に直結する可能性を秘めているのです。

「夫の育児参加」が第2子へのカギ

「夫の育児参加」が第2子出生率に影響するということを知っていますか?

内閣府の調査では、夫が1日2時間以上育児をする家庭では、第2子出生率が約2倍に上ると報告されています。

重要なのは、制度だけでなく“育児が当たり前とされる空気”があるかどうか。

企業の制度、職場の理解、会社の風土が整っていてこそ、父親の育児参加が「できる」ようになります。

少子高齢化に対抗するには、企業も“育児チームの一員”として機能することが求められています。

経営層やマネジメント層に求められるのは、「いつか産むかもしれない人をどう扱うか」ではなく、

“誰が、どのライフイベントを迎えても、チームの一員として働き続けられる”組織をどうつくるかという視点です。

ライフイベントは“例外”ではなく、誰もが通る“人生の一部”です。

それを前提とした組織づくりこそが、真のダイバーシティであり、持続可能な組織運営の基盤となります。

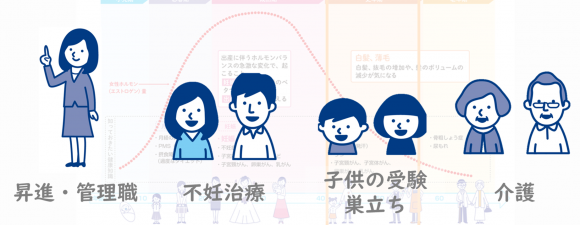

40代~50代: ライフイベントと女性ホルモンの波が重なる

40代〜50代は、働く女性にとってキャリアとライフの両面で転機の多い時期です。

といったライフイベントが重なりやすい時期であり、同時に、女性ホルモンの大きな変化=「幸年期(更年期)」を迎える時期でもあります。

更年期には自律神経が乱れやすく、

- 気分の波や集中力低下

- 不眠や疲労感

- 不安感や体調不良

など、心身両面に影響が出やすくなります。

またこの時期は、乳がん・卵巣がん・子宮体がんといった女性特有の疾患リスクも高まるため、検診や予防の意識がより重要になります。

早期発見と適切なケアによって、働きながら治療を継続できる体制づくりも欠かせません。

このような時期に向き合う女性に対し、職場として、情報提供やケアの仕組み、コミュニケーション支援があることで、上司や部下との関係性もスムーズになり、職場全体の働きやすさにつながっていきます。

ライフデザインがもたらす女性「も」働きやすい環境

女性のカラダ × ライフプラン × キャリアプランの視点から

働く女性にとって、キャリアを築いていくうえで重要なのは、自分の身体のリズムを理解し、ライフプランとキャリアプランを統合的に捉えることです。

月経・妊娠・出産・更年期など、女性特有の身体的変化は、キャリア形成やライフイベントに大きく影響を与える要素です。

それらを正しく理解し、将来を見据えた選択を行うことで、

- 「今」の体調を整え、生産性を高める

- 「未来」に向けて健康とキャリアの両立が可能になる

- ライフイベントと仕事の計画を柔軟に設計できる

といった具体的なメリットが生まれます。

身体を含めたライフプランを意識することで、

自分の人生の見通しや目標がよりクリアになり、今の働き方にもポジティブな影響を与えるようになります。

日々の仕事に集中しやすくなり、「長く、いきいきと働きたい」と思えるようになるのです。

そして、こうした前向きに人生と向き合う女性が増えることは、

企業にとっても大きなプラスとなります。

- 社内に多様な価値観が広がり

- ダイバーシティの推進につながり

- 働きやすい空気が組織全体に浸透していく

つまり、「健康に働く女性」が増えることは、女性のためだけではなく、組織全体の働きやすさを高める第一歩となるのです。

ライフデザイン産業保健の研修・セミナー

女性の健康、社員の健康に関する知識と対処法の研修やセミナーを行います。

運動、食事、睡眠、メンタル、女性ホルモンの5分野からアプローチし、働く女性を取り巻く身体の健康課題だけでなく、働く女性のメンタルヘルス等を含め、職場全体の環境、労働生産性、従業員のモチベーションの向上を促進します。

働く女性の女性ホルモンウェルネスセミナー

※キャリア、ライフプランニングとコラボレーション

▼月経だけじゃないホルモンの波~【人事・総務等の健康管理スタッフ向け】

▼働く女性、部下のホルモン不調~【男性・管理職向け】

▼「今」バリバリ働きたい「いつか」妊娠したい~【新入社員20代~30代向け】

▼女性ホルモンの小さな波と大きな波~【女性中間管理職向け】

▼働く女性のためのメンタルヘルス【全社員向け】

▼働く女性のOC/LEP~プレコンセプションケア・婦人科疾患の予防~

▼幸年期、女性ホルモンの大きな波~【40~50代女性従業員向け】など

▼女性のライフステージと健康

思春期:初潮・低体重の増加・運動習慣・女子アスリートの3疾患

子宮が発達途上であり、月経痛への不安を感じやすい

成人期:働く女性のストレス・肩こり・腰痛・冷え症

妊娠・出産・育児期における女性の変化 環境の変化と運動

(マタニティスポーツ・産後尿漏れ予防)

幸年期:閉経期・更年期障害・骨粗しょう症・筋力力低下予防

高齢期:女性ホルモン枯渇・運動器の機能障害(変形性膝関節症・脊椎環狭窄症)

サルコペニア予防 認知機能維持 転倒予防と運動の継続

▼女性の禁煙(電子タバコ編)

▼働く女性の栄養セミナー

・時間栄養学を用いた食事ポイント

・1日の食事リズムを合わせるワンポイント

・集中力を高め、美を高める栄養素ポイント

職場のLGBTQIA+

▼職場で悩むLGBTQIA+の働き方~【人事・総務等の健康管理スタッフ向け】など

・セクシュアリティ分類/職場の性的マイノリティ

・HIV感染対策・エイズ予防教育/カミングアウトしやすい職場環境整備

・LGBTsの健康に関わる課題

女性の妊娠・出産・育児のリプロダクティブヘルス

▼女性のリプロダクティブヘルス~妊活とは?~【全社員向け】

▼女性のセクシュアル・リプロダクティブヘルス~プレコンセプションケア~【全社員向け】

▼妊活中の心の不調~【人事・総務等の健康管理スタッフ向け】など

▼「いつか」妊娠をしたい、サポートしたい「今」できる女性の身体づくり【女性従業員向け】など

企業内健康経営、衛生講話

▼新型コロナウイルスとは?(2019年1月29日)【人事・総務等の健康管理スタッフ向け】

▼職場の新型コロナウイルス対策【従業員向け】

▼微熱が出た時の職場対応は?【人事・総務向け】

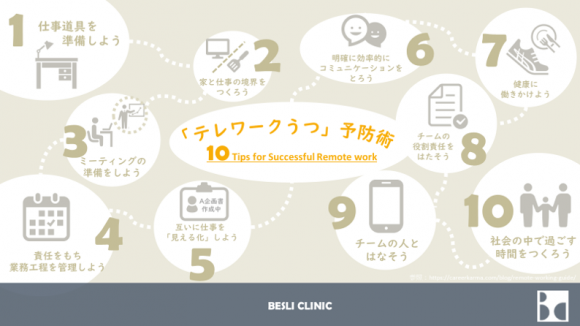

▼テレワークうつ予防の10ポイント【従業員向け】

生産性向上のためのライフハックセミナー

▼脳と体の体内時計をスイッチオン、効果的な朝ごはん~【一般人向け】

▼起きてから3-4時間後の眠気が勝負~【一般人向け】

▼朝ごはん、夜ご飯の食べ方で睡眠をハックする~【一般人向け】

医学生に対する心療内科講話

▼医師国家試験予備校TECOME様 医師がしりたいメンタルヘルスと女性ホルモン不調

女性産業医によるプレコンセプションケアとライフデザイン産業保健

田中奏多先生

心療内科医・産業医

2014年に「働く人の薬に頼らないこころの医療」を掲げるBESLI CLINICを協同創設。不妊治療の現場での経験を活かし、女性ホルモンとメンタルヘルスに特化した診療を行う。特に妊活、妊娠、出産といったライフイベントにおける女性特有のホルモン変化と、職場でのストレスや不調との関係に注目し、働く女性のこころとからだをトータルにケアしている。

ハーバード大学TMSコース修了後、女性の体に優しいうつ病治療として注目されるTMS(経頭蓋磁気刺激)治療を導入した。また、コロナ禍以降厚生労働省・成田空港検疫所にて健康管理医を務め、感染症の知見を深める。「病気」から始まる予防医学ではなく、「社会」に通ずる「健康」を重視し、産業保健分野でプレコンセプションケアをいち早く実践。社会全体に医療の恩恵が広がることを目指した活動を続けている。

- メディア出演

- 日経メディカル TMS特集※医療者限定閲覧可能

- 東京スポーツ新聞(2週連続特集)TMS治療

- 東京スポーツ新聞(2週連続特集)職場適応障害

- テレビ朝日「林修の今でしょ!講座」

- ママテナ・ALICEYなど医療記事監修

- 睡眠とホルモンの専門家に聞いた「睡眠」と「性」の関係

- 女医11人が実践!ウェルネススキル

- 働く女性のライフデザイン

著書