仕事のことばかり考えて休めない

休日もずっと仕事のことが頭から離れない

自分が抜けたらチームが回らない気がする

頑張っているのに成果が出ず、焦りばかりが募る

そうした状態が続くと、心と体に大きな負荷がかかります。

「今のままでは限界かもしれない」そう思ったら、一人で抱え込まず、専門家と一緒に現状を整理してみましょう。

休職判断サポート

仕事中もどこかぼんやり、ミスが増え、成果も上がらない――

そんな自分にさらに追い打ちをかけて、ますます苦しくなっていませんか?

頑張っているのに空回りしてしまうとき、必要なのは「気合」ではなく、立ち止まって現状を整理することです。

いま休職すべきか、続けられるかの判断をしてほしい

休職を開始したいときにすぐに診断書を出してもらえるか

- 有給や業務調整で乗り切れる可能性はないか

あなたの状況を客観的に整理し、最適な選択肢をご提案します。

今、あなたの状態はどうなのか。

休むべきなのか、それとも工夫で乗り切れるのか。

自分ひとりでは見えにくい判断を、専門家と一緒に客観的に見つめ直してみませんか?

休職をすべきかのセルフチェックリスト

「休むべきか迷っている」あなたへ――まずは自分の状態を確認しましょう。

- 仕事中に頭がぼーっとする、集中できない

- 会議などで話の理解が遅くなった

- 週末になっても気持ちが休まらない

- 職場に向かうだけで動悸や吐き気がある

- 「自分がいなくなったら困る」が頭から離れない

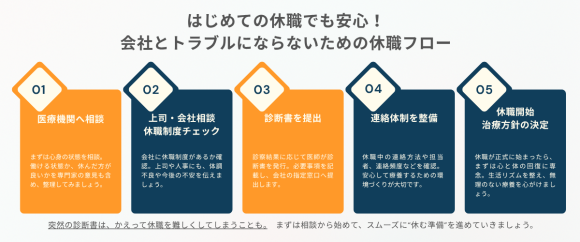

休職までの流れ

「会社にどう伝えれば?」「何から始めれば?」と不安な方へ、一般的なステップをご紹介します。

突然休職の診断書を会社に提出するケースもありますが、突然の休職診断書は会社や周りの方も驚いてしまいます。

順番を間違うと「休職できない」、「休職まで時間がかかってしまう」ケースもあります。

おさえておきたい休職の流れ

![check]() ①:医療機関へ相談

①:医療機関へ相談

![check]() ②:休職の制度の確認

②:休職の制度の確認

![check]() ③:休職診断書の提出

③:休職診断書の提出

![check]() ④:休職中の連絡方法を確認

④:休職中の連絡方法を確認

![check]() ⑤:休職開始

⑤:休職開始

「もう限界かも…」と思ったらまず医療機関へご相談ください。

初診予約・診断書取得について

予約状況について

当日・直近での初診枠も調整しております。お気軽にご相談ください。

初診時の費用目安

診断書・カウンセリング希望含め、10,000円〜15,000円程度(処方や時間帯により変動あり)

当日の診断書発行

初診当日に発行できる場合もありますが、症状や状況により医師が判断します。

モヤモヤと不安を抱えたまま立ち尽くすより、

「まず話してみる」ことが、打開の第一歩になるはずです。

休職中のサポート

「とりあえず休むための診断書」だけで休職に入ってしまうと、治療や支援が不十分なまま日常のリズムを失い、

朝起きられない・外に出られない・復職が怖い──そんな状態に陥るケースも少なくありません。

休職は「ただの休み」ではなく、社会復帰の準備期間です。

しっかりとした治療とサポートのもとで、心と体を立て直すことが何より大切です。

ベスリクリニックの休職中のサポート

傷病手当金の申請書類をサポート

復職に向けた準備とステップのカウンセリング

休職から復職・社会復帰への流れの整理

休職中の過ごし方のポイント

- 復職後も3ヶ月のフォロー体制