HSP(Highly Sensitive Person):繊細さんとは

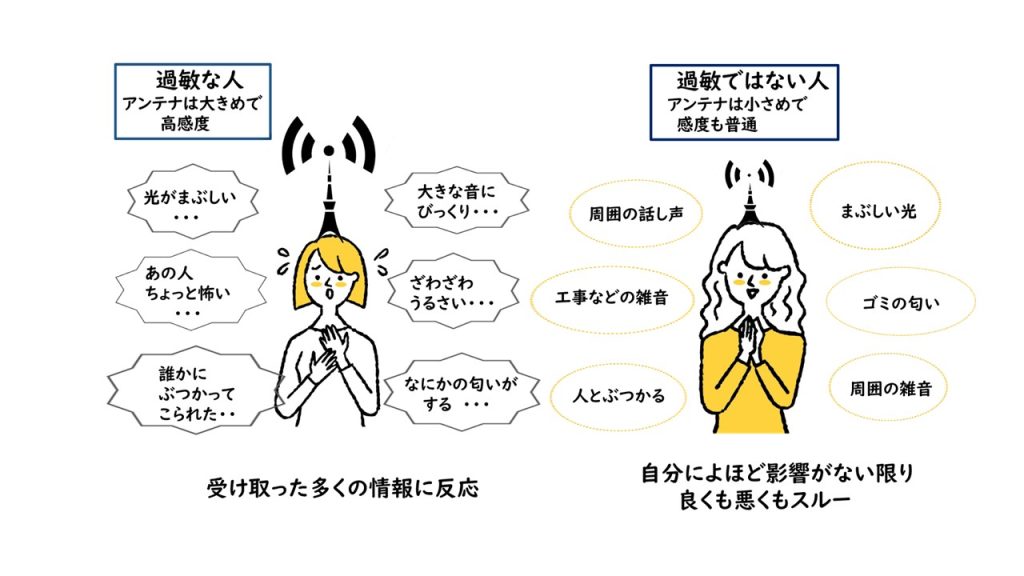

HSP(Highly Sensitive Person)は、生まれつき敏感で、周りからの刺激を過度に受けやすい「繊細な人」のことをいいます。

周りの人の感情や気分の変化に気づきやすく、自分の感情や体調に影響を受けてしまうくらい深く相手へ共感しやすい繊細な人のことをさします。

HSPは、1996年 アメリカの心理学者のエレイン・N・アーロン氏により提唱されました。医学的な用語ではないため病名や診断名とは異なります。

病気ではなく気質であり、その特性とどう付き合っていくかが課題になります。

「もしかして自分はHSPでは…」と悩み、うまく自分をコントロールできないために自己肯定感が低下している、生きづらさをかかえている方へ、当院ではHSP外来(カウンセリング)を行っています。

自分自身を見つめなおし、自由な人生を安心して歩めるようサポートします。

働く人のHSPセルフチェックリスト

人口の15-20%、5人に1人はHSP傾向をもっているといわれています。

- 他人の気分に左右されてしまう

- いろんな人の配慮が先に出てきてしまい強く意見を出すべき時に言えない

- 自分の意見のニュアンスをきちんと伝えるのに苦労する

- 競争になるといつも通りの実力を発揮できなくなる

- 一日おわると気疲れでぐったりしてしまう

神経の細かさや高ぶりやすさといった傾向は、感覚刺激に対する「繊細さ」がもとにあり、無理をして日常生活を送っている感覚がある場合にはお気軽にご相談下さい。

HSP外来とは

対話を通して、心と身体の両方をゆるめ整える空間と気づきのカウンセリングを行います。

HSP外来を経て、自分の意見や気持ちを自覚し味わえるようになったり、情報や刺激は受け取っても「気にする」頻度が減ったり、それによるストレスが減ったと感じるとお話しされる方が多いです。

感受性の高さ・敏感性・繊細性がどのようなプロセスで表出するのかを特定した上で、「自分に合った」具体的な対処法を見つけ、実践していく場所がHSP外来です。

自分の特徴を把握することで、相手との感受性の違いに気づき無理なくコミュニケーションが取れるようになっていきます。

HSP外来の実施が難しい方

パーソナリティ障害や解離障害と呼ばれるより専門的な医療機関での治療が必要な場合には、他院へご紹介することもあります。

身体の症状や心の症状が強すぎる場合にはカウンセリングではなくお薬や身体の治療から開始したり、過去の出来事に翻弄されてしまう場合には、過去の整理のため不安・感情のカウンセリングから開始し、その後HSP外来へご案内する場合がございます。

HSP外来の治療のすすめかた

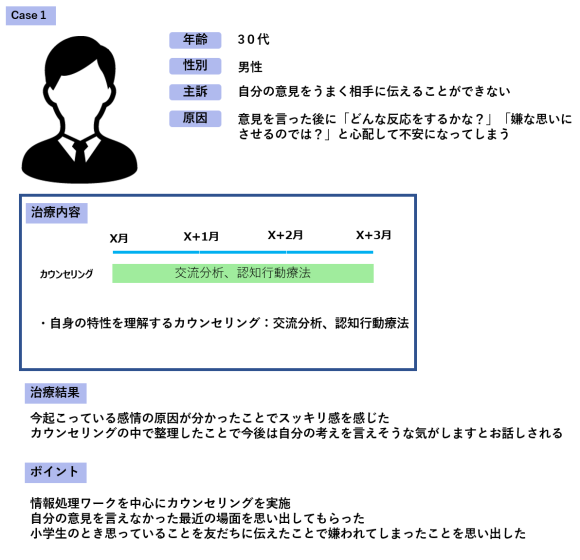

治療には様々な進め方がございますが、1例を下記に紹介いたします。

感受性の高い方は、脳や自律神経系の特徴から、知らない間に心身共に過緊張状態が続いています。

この外来では禅の作法を応用した「ふれる・さする・ゆらす・いたわる・いつくしむ」ワークを用いて、体から心・呼吸を整え、ゆるめていきます。

ストレスや刺激過多にさらされている心と体の状態に気づき、ワークによって「心地よさ」を育むことで、ゆったり穏やかに過ごせるよう取り組んでいきます。

HSP外来の症例

HSPのよくあるご質問

HSPがあると何がいけないの?(HSPは治さないといけないの?)

HSPは他の人の感情や気分に気づきやすいため、細やかな応対などが得意な一面もあれば、逆に深く感じすぎて圧倒されたり、何をしたらいいかわからなくなり本来のパフォーマンスを発揮できなくなることもあります。

もしかして、HSPかも…とご相談される方は自己肯定感が低下し悩んでいる方が多い印象です。この自己肯定感の低下の悪循環により、適応障害、うつ病、不安障害などの精神的な病気につながることもあります。

これらの診断を受けた人の背景を紐解くと、その背後に「HSP」気質のある方は少なくありません。

HSPは治療できるの?

HSPは病気ではなく、特性です。

特性は、なかなか変えることはできませんし、その方の大切な特性です。

特性を変えることはできませんが、自分の中での受け取り方や、行動習慣は変えることができます。

HSPという特性をもちながら、その方の生き方をどうコントロールするか、をHSP外来では取り扱っています。

治療するのではなく、その気質を受け止め、その特性をもつ自分を守りながらうまく生きることが大切です。

薬や何かで「治してもらう」というよりも、カウンセリングを受けたり、出来事を振り返り経験にするなど、自分の特性や気質の理解を深め「生きづらさ」に対する対処法を知ることが一番の「治療」に繋がります。

HSP外来を通し、自分をみつめなおし「自分の強み」を一緒に考えていきます。

HSPに薬の治療はあるの?

症状が強いときや、外出ができない、日常生活に大きな支障が出ているような状態にはお薬の治療は効果的です。

ただ、HSPの方の中には自分の心身に対しても繊細さが強い方もおり、薬の作用や副作用が強く出る方もいます。

薬を飲んでいることに対して不安になってしまい、さらに強い不安感が出ることもあります。

必要なタイミングがあれば、身体にあった量のお薬を相談しながら調整してもらうこと、そしていきなりやめないことが大事です。

周りの人に、HSPと伝えた(カミングアウトした)ほうがいいの?

家族やパートナー、親友など自分が今後も一緒にいたいと大切にしている人には、自分自身がHSPであることを伝えたほうが、自分も相手も、行動や気持ちを理解したり、配慮したりしやすくなります。

「〇〇のように感じていて、あなたに〇〇してほしい」と自分の気持ちを伝えてみるのもいいかもしれませんね。

伝え方が分からない、伝えたいけどなかなか伝えらえない場合は、HSP外来でアドバイスをもらうのもいいかもしれません。

パートナーがHSPのときに、どうすればいいですか?

パートナーがHSPのときには、相手と自分の感じ方の違いを知り、違いがあることを前提に、お互いが心地よい状態を確認する必要があります。HSP外来で、日常で注意をすることや対処法を学ぶことで、行動のすれ違いがなくなり、安定した関係性を結べるようになります。

発達障害(神経発達症)とHSPはどう違うの?

光や音に敏感に反応する感覚の鋭さから自閉スペクトラム症、アスペルガー症候群などの発達障害とHSPは、誤解されることがありますが、異なるものです。

発達障害は神経ネットワークの繋がりの異常により、物事を処理するのに時間がかかってしまい、負荷がかかります。

しかしながら、HSPは受け取る情報量や処理量が多くなり、脳に負荷が起こり、疲れてしまう状態にあります。

HSPの方の中には、脳に負荷がかかりすぎると「ブレインフォグ」と呼ばれる脳にモヤがかかったような感じがする、と言われる方もいます。

ブレインフォグについては、薬に頼らないTMS治療により、脳のネットワークを調整して改善する効果を期待することができます。

驚きやすいHSPは何がおこっているの?

突然話しかけるとおどろいてビクッとしてしまう、音の刺激に対する驚愕反射が強いひとほど、不安症になりやすいことがわかっています。

快感と意欲に関係するドーパミンを司る遺伝子の特異的変異の影響で、感情の高まりが感じられやすいと一部では考えられています。

HSPの脳内ってなにが起こってるの?

HSPの脳内は扁桃体を中心とした不安・恐怖の神経回路の反応が高まりやすい状態にあるといわれています。

無理が重なると前頭葉が疲れてきて、前頭葉皮質から扁桃体の抑制が弱まり、不安・恐怖の神経回路が過剰活動しやすい状態にあるといわれています。

ずっとストレス状態がつづくと思考・感情・感覚・身体の機能低下から、うつ状態、うつ病となることもあります。

生体へのストレスは、緊張性頭痛、過敏性腸症候群、花粉症、生理前の不調(PMS)などの表現で起こることもあります。当院ではPMS外来だけでなく、症状に合わせて身体的な内科的アプローチを組み合わせることもあります。

また、HSPは「神経発達症」に似ているところがあるともいわれています。不安が強く、敏感すぎるHSPは「自閉症」に、好奇心旺盛で新しもの好きのHSSは「多動症」と共通する部分があります。

※当院では発達障害(神経発達症)に対する診断・治療は実施しておりません。

診断が必要な場合は専門病院にご紹介いたします。

HSSって何ですか?

HSPとは別の概念で、HSS:High Sensation Seekingと呼ばれるものもあります。

変化や新しい事を好み刺激を求めて行動するタイプで、「刺激追求型」と言われます。

HSPとの共通点は「物静かで内向的」、違いは「刺激を求めるか求めないか」にあります。

HSSセルフチェックリストを教えてください

- 新しい分野を探究するのが好き

- 周りから、何をしたいのか予測不可能だと言われる

- 人がしていないことをしたがる

- 思いが通じ合う人たちと自分のアイデアを共有したい

- 人と共感して協力できる時、最大の力を発揮する

HSPとHSS…どう違うの?

刺激に対しての行動特性が強いのか弱いのか、刺激に対して敏感に反応するのかしないのか、の軸よりタイプわけができます。下の図のように、HSPとHSSの特徴から大きく4つに分類することができます。

HSP外来はなんの心理療法なの?

心・身体・神経の3つの視点から、HSPの方にあったアプローチを組み合わせて行います。

日常の敏感性の傾向を3つの視点(感覚優位・共感優位・洞察優位)に分け、各々にあった対処法をご案内します。

交流分析・ゲシュタルト療法・認知行動療法・自我状態療法・内的家族療法等の心理療法理論、ポリヴェーガル理論と併せて、解剖学・からだほぐしワーク・禅の考え方を応用した「禅的瞑想」ワークを組み合わせています。

参考文献

Elain N .Aron ,(2000). The highly sensitive person in love. TANTOR AUDIO.

(エレイン・N・アーロン明橋⼤⼆(訳)(2016).⼈⼀番敏感なあなたが⼈を愛するとき⻘春出版社)