精神科・心療内科メンタルに対する漢方治療

ベスリクリニックでは心身の不調に対して漢方薬による治療を行っています。

「睡眠薬、安定剤、抗うつ薬は怖い…」

「副作用が少ない治療から始めてみたい」

「女性や心身に優しい漢方を試してみたい」

「漢方を病院で処方してもらいたい」

心のお薬やメンタルのお薬は怖い、不安やイライラ、おちこみ、不眠などで不調を感じていてもなかなか治療の一歩を踏み出せない方はまずお気軽にご相談ください。

漢方薬をこころの治療に用いるメリット

漢方治療の特徴は「病気を治すのではなく病人を治す」といわれています。

- 西洋薬と比較して眠気や吐き気などの副作用が少ない

- 依存性が少なく減量・中止がしやすい

- 西洋薬が強すぎるときに調整しやすい

- 西洋薬の副作用予防に使いやすい

- 西洋薬と併用することで薬の量を増えすぎないように調整できる

![漢方薬 はじめて 飲み方]()

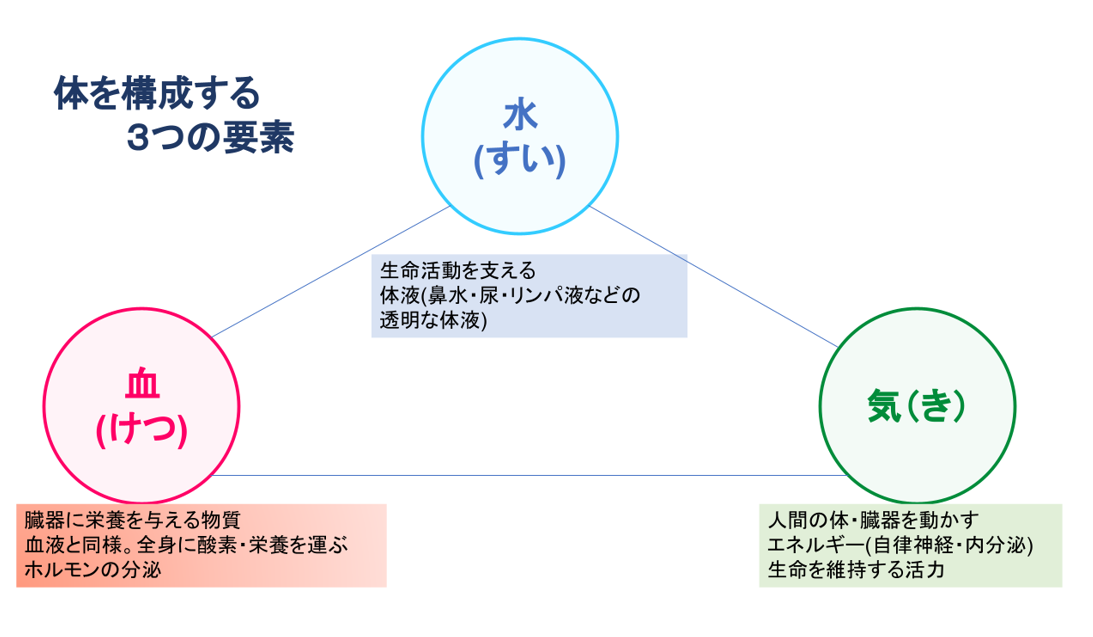

「気・血・水」のバランスと「冷え」や「体力」のバランスを調整することで心身の不調を改善します

漢方薬が効果的な対象疾患

「なんとなく不調」、「自分の心身に優しい治療がしたい」、「こころの不調に伴うからだの症状を和らげたい」という方はまずお気軽にご相談ください。

- こころの不調

- 抑うつ・不安症・パニック障害・不眠症など

- 内科の不調

- 頭痛・自律神経失調症・下痢・便秘など

- 女性の不調

- 生理前の不調(PMS)、冷えのぼせ、更年期など

- 耳・鼻の不調

- めまい、耳鳴り・花粉症など

- 体の痛み

- 肩こり、腰痛など

- 自律神経の不調

- 冷え症、疲労感、だるさ・喉のつまり感など

精神科・心療内科でよく処方されるストレスの漢方

ベスリクリニックでよく用いられる漢方を紹介します。これ以外にも状態に合わせてご提案しております。

抑うつ感・イライラ感の漢方

漢方薬は西洋薬と異なり、精神症状を軽減するだけでなく、身体面にも作用します。体調・体力が強化されてくると精神面にも徐々に効果が出てきます。

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 不安・不眠・心身疲弊

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

- 不安・悪夢・不眠・便秘・焦燥感が強い

- 桂枝加竜骨牡蠣湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)

- 不安・不眠・肩こり・頭痛・動悸

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

- のどや胸のつまり・不安感

- 抑肝散加陳皮半夏湯(よくかんさんかちんぴはんげとう)

- イライラ・不眠・頭痛

- 柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)

- 倦怠感・冷え

不安症・不安感・動悸の漢方

漢方では不安症に対して「気」の治療を行うことが多いです。「気」のめぐりが停滞して起こる気滞や、「気」が消耗される気虚などに対して補いめぐらす治療を行います。

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

- のどや胸のつまり・不安感

- 四逆散(しぎゃくさん)

- 緊張時に出る汗・腹痛・過敏性腸症候群

- 柴胡加竜骨牡蠣湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

- 不安・悪夢・不眠・便秘・焦燥感が強い

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 不安・不眠・心身疲弊

不眠症・睡眠障害の漢方

西洋薬の睡眠薬は脳に直接作用する薬が多いです。西洋薬の睡眠薬は飲むと比較的早く眠くなります。

漢方では、西洋薬のようにすぐ眠らせるのではなく不眠の周辺にある身体・精神症状はアプローチしてひずみを整えるアプローチをします。

漢方薬で心身のひずみを整え、本来の自然な眠りを取り戻すことを目指します。

「眠れない」だけでなく、のぼせや肩こり、冷え、倦怠感や便秘などの症状を併せ持っているのであれば漢方薬を併用した不眠症治療もおすすめです。

まずは「よく眠れた」という感じがえられるようになった後、寝つきの悪さが改善されることがおおいです。

- 酸棗仁湯(さんそうにんとう)

- 体力低下・寝つきが悪い・腹部の動悸

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 体力低下・心身疲弊・深く眠れない

- 抑肝散加陳皮半夏湯(よくかんさんかちんぴはんげとう)

- 体力中等度・イライラ・怒りっぽい

- 柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

- 体力あり・動悸・不安感・便秘・イライラ

- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

- 体力あり・あたまが熱くて眠れない・胃のつかえ・不安感

めまいの漢方

漢方ではめまいは「水」の異常である「水毒」が原因と考えられています。

「水毒」は「水が体内に偏った状態」で、めまいのほかに頭痛やむくみ、下痢、冷えなどの症状が起こることが多いです。

めまいがある人で冷え性が加わった人はめまいの停滞の理由が「冷え」の可能性もあるため、めまいがある場合には冷えが併存していないか確認をしてみましょう。

また、「血」のめぐりの悪さの「瘀血」もめまいの原因になると考えられています。この場合、イライラやのぼせ、不眠などの症状が出ることもあります。

- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

- 高血圧やのぼせ・イライラ

- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)

- くらっとしたたちくらみ・朝起きづらい

- 五苓散(ごれいさん)

- 回転性のめまい・雨の前日に体調が悪くなる

- 真武湯(しんぶとう)

- 雲の上を歩くようなめまい・上部消化管の冷え・下痢

- 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)

- ゆらゆら/ふわふわのめまい・冷え

など

過敏性腸症候群・下痢・便秘の漢方

(IBS)腸そのものに異常がないのに、精神的なストレスが重なることにより腸が過敏な状態になり、下痢・便秘・腹痛などの症状がでます。

漢方では、「心身一如」として心と身体を一体としてとらえます。下痢と便秘を繰り返すタイプ(不安定型)、慢性的な下痢を続けるタイプ(持続下痢型)、便秘が目立つタイプ(便秘型)には漢方療法が効果的なことが多いです。

また、男性の便秘に比べ、女性の便秘は筋力がなく冷えやすいため西洋薬の下剤を用いると逆に調子が悪くなってしまう人もいます。

- 大建中湯(だいけんちゅうとう)

- お腹全体の冷え・ガス腹・下痢・便秘

- 桂枝加芍薬湯(けいしかしゃくやくとう)

- しぶり腹・冷え性・下痢

- 小建中湯(しょうけんちゅうとう)

- さみしがりや・ガスがたまりやすい・体力低下

- 四逆散(しぎゃくさん)

- 胃痛・みぞおち~脇腹にかけての不快感・緊張性の発汗

- 真武湯(しんぶとう)

- 上消化管の冷え・めまい・頭痛

- 麻子仁丸(ましじんがん)

- 便秘傾向がある・皮膚が乾燥する

2日酔いの漢方

お酒で飲む漢方もあれば、お酒に弱い人におすすめの漢方もあります。2日酔い予防のためには、お酒を飲む前に黄連解毒湯、五苓散を内服し、翌日の朝胸がむかむかしたり、むくみが気になる場合には五苓散と半夏瀉心湯を飲んでみましょう。

- 黄連解毒湯(おうれんげどくとう)

- 体力あり・のぼせ・頭痛

- 五苓散(ごれいさん)

- 頭痛・水が飲みたいのに飲めない嘔気・利尿

- 半夏瀉心湯(はんげしゃしんとう)

- 胃のむかむか感・口内炎・のぼせ

頭痛の漢方

頭痛は「水」、「冷え」、「瘀血」などが東洋医学では関係しています。特に片頭痛は女性に悩む人が多く、診察をしていると「冷え」や「雨」など「水」のめぐりの不調から頭痛が起きている人も多いです。

特に30歳~60歳の偏頭痛持ちの女性の70%は体形によらず、「冷え」を強く伴っています。「冷え」を伴う頭痛の場合、漢方だけでなく鍼灸を組み合わせることが効果的です。

- 五苓散(ごれいさん)

- 回転性のめまい・雨の前日に体調が悪くなる

- 真武湯(しんぶとう)

- 上消化管の冷え・めまい・頭痛

- 半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)

- ゆらゆら/ふわふわのめまい・冷え

- 苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)

- くらっとしたたちくらみ・朝起きづらい

自律神経失調症の漢方

自律神経失調症ではのぼせ・めまい・肩こり・腰痛・疲れやすさ・だるさ・耳鳴りなど多彩な症状が自覚される一方、検査をしても異常が見つからないことが良くあります。

自律神経はホルモン中枢と隣通しのため、ホルモンの変動により自律神経も影響が出やすいことが多いです。生理前の不調や男女の更年期などの症状も自律神経症状として出ることが多いです。

西洋薬は、対処療法的な治療になるため自律神経失調症自体に効果が出やすい薬で効果的なものはあまりありません。

漢方では、自律神経失調症的な状態を「気・血・水」の変調によるバランスの乱れとしてとらえ様々な症状が重なっても治療ができるのが特徴的です。

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 心身疲弊・不眠

- 抑肝散加陳皮半夏湯(よくかんさんかちんぴはんげとう)

- イライラ・不眠

- 加味逍遥散(かみしょうようさん)

- 焦燥感・冷えのぼせ

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

- のどや胸のつまり・不安感

- 温清飲(うんせいいん)

- 冷えのぼせ

冷え性の漢方

西洋医学には「冷え性」という病気はありません。「冷え性」は特別な病気がないのに手足などが冷えるもので、はっきりとした病気ではないため西洋医学ではなかなか十分な対応ができないことが多いです。

東洋医学では、「冷えは万病のもと」という考えの元、冷えは大きな治療の対象になっています。

「冷え」は「痛み」や「機能低下」をもたらすことも多く、様々な症状があるときには「冷え」をメインに治療をすすめることもあります。

「冷え」の場合には、漢方に加え、鍼灸を組み合わせることも重要です。

漢方では、冷え性は4つに分類されます。

①全身的な冷え

②胃腸機能の低下に伴う「水毒」の冷え

③「血」のめぐりの悪さによる瘀血の冷え

④気逆による冷えのぼせ

- 大建中湯(だいけんちゅうとう)

- 全身的な冷えに効果がある

- 真武湯(しんぶとう)

- 上消化管の冷え・めまい・頭痛

- 苓姜朮甘湯(りょうきょうじゅつかんとう)

- 腰部の冷え・腰痛・尿量が多い

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

- 貧血・冷え性

- 柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)

- 精神症状が強い・のぼせ・冷え

- 当帰四逆加呉茱萸生姜湯(とうきしぎゃくかごしゅゆしょうきょうとう)

- 四肢の強い冷え

女性ホルモンの不調の漢方

女性の不調は、生理痛・生理前の不調・貧血・更年期など多様な種類があります。

とくに女性ホルモンのエストロゲンの影響で女性は「水」、「血」に強く影響を受けやすい体質から「冷え」を伴う不調が、抑うつ・イライラなどの「気」、心の症状と関連していることも少なくありません。

日本の漢方では、古くから女性特有の生理的なホルモン変動による心身症状をさす「血の道症」というとらえ方があります。

「血の道症」はおもに「血」と「気」のバランス失調による症状であり、「気・血・水」を調整する漢方は女性の不調に対する治療を得意としています。

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

- 貧血・冷え性

- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

- のぼせ・生理不順・肩こり

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 心身疲弊・不眠

- 半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

- のどや胸のつまり・不安感

- 真武湯(しんぶとう)

- 上消化管の冷え・めまい・頭痛

女性の更年期障害の漢方

女性の更年期は45歳±5歳の期間を一般的にはさします。女性の更年期は卵巣機能が低下することで女性ホルモンの変動が起きるとされています。

ホルモンと自律神経の関係は強く、ホルモンの変動により、ホットフラッシュ・動悸・のぼせ・イライラなど様々な心身の不調が現れます。

多くの場合、こうした症状がいれかわり立ち代わり出ることが特徴です。症状が多彩な場合、様々な症状に対応できる漢方が出番です。

- 加味逍遙散(かみしょうようさん)

- イライラ・冷えのぼせ・不眠傾向

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

- 貧血・冷え性

- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

- のぼせ・生理不順・肩こり

- 桃核承気湯(とうかくじょうきとう)

- イライラ・便秘

- 柴胡桂枝乾姜湯(さいこけいしかんきょうとう)

- 精神症状が強い・のぼせ・冷え

コロナ後遺症の漢方

感染やストレスや疲労が重なることで脳に慢性的な神経炎症が起きると「うつ症状」や「ブレインフォグ」が発生するといわれています。

コロナ後遺症の場合、新型コロナウイルスの感染により嗅覚神経組織で炎症が持続し、嗅球を介して中枢神経に影響が及ぶことが示されています。

東洋医学ではコロナ後遺症は慢性炎症と瘀血(血の巡りの悪さ)との関連性が指摘されています。ただし、瘀血は気虚(気が消耗している状態)や血虚があるとうまくめぐらないことが多いです。

ベスリクリニックでコロナ後遺症の東洋医学治療を行っていると、「瘀血」以上に「気虚」、「血虚」を持つ患者さんが多く、まずは「補気」の漢方・メンタル鍼灸から治療を開始することも多いです。

- 加味帰脾湯(かみきひとう)

- 心身疲弊・不眠・血虚

- 補中益気湯(ほちゅうえっきとう)

- 汗をかきやすい・疲れやすい・気虚

- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

- 貧血・冷え性・気虚・血虚

- 加味逍遙散(かみしょうようさん)

- イライラ・冷えのぼせ・不眠傾向

- 温清飲(うんせいいん)

- 冷えのぼせ・体温調整・血虚

肩こりの漢方

長時間同じ姿勢を続ける仕事などで起こる首や肩のこりは、精神的なストレスや緊張感などが強いとさらに強くなります。

首や肩のこりは日常だれにでもおこり、通常は休むと治まるものの、症状が強く出やすい人や、なかなか治らない人、短期間で治ってもすぐにまた痛みを感じる人がいます。

毎日悩む症状だからこそ、痛み止めや西洋薬は胃や身体に負担がかかりそうでできるだけ使いたくない、という方もいます。はっきりした異常がないのに、首や肩のこりがある場合には東洋医学による漢方・鍼灸アプローチが力になれます。

- 葛根湯(かっこんとう)

- 体力がある

首の後ろから方にかけてのコリが強い - 四逆散(しぎゃくさん)

- 疲れやすい

胃が荒れやすく、口臭が強い - 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

- のぼせ・足腰の冷え・イライラ

- 当帰芍薬散

- 貧血・冷え性・頭痛や腹痛・むくみ

- 香蘇散(こうそさん)

- 肩こり・のどや胸のつまり

上記の処方はあくまでも一例です。

漢方では同じ症状であっても体質や体力、消耗度、その背景にある原因に着目し異なる処方がされることがあります。自分には違う処方があっているのでは、と相談してみたいという方もお気軽に診察でご相談ください。

よくあるご質問

ベスリクリニックで処方される漢方薬はエキス製剤ですか、煎じ薬ですか

ドラッグストアの漢方薬と病院の漢方薬、どちらがいいの?

病院の漢方薬とドラッグストアの漢方薬では内容の成分の濃さが異なります。

例)

①病院の漢方薬

葛根湯エキス・・・5,200mg

②市販のドラッグストアの葛根湯

葛根湯エキス・・・2,600mg

下記の点で病院で処方してもらえるメリットがあります。

メリット

・医療者により体質診断をしてもらえる

・成分がしっかりしたお薬がもらえる

・副作用などが出た時に相談がしやすい

デメリット

・診療に来るのが面倒

漢方はいつ飲むのがいいの?

漢方は腸内細菌を整えより効果を発揮するということもあり、基本的には食前(食べ始める30分前など)に飲むことをおすすめしています。

しかしながら、忙しいビジネスパーソンだとなかなか朝・昼・夜きちんと飲めるという方のほうが少ないのが実情です。

診療の中では、状況により飲めるときは飲む、飲めなかった時には寝る前にその分を内服するということを進める場合もあります。

なかなかたくさん飲めないという方も気兼ねなく医師にご相談ください。

漢方はおいしくない?

漢方薬には独特のにおいや味、形があります。そのために「のみにくい」と感じる方ももちろんいます。

ただし、東洋医学では「良薬口に苦し」といい、体質に合っていると苦い、酸っぱい漢方薬でも不思議と飲みやすく感じることも多いです。

美味しくないために飲めなかった漢方薬であれば、診察の際に「飲めていますか?」という質問に対して気兼ねなくと「おいしくないので飲めませんでした。余っています」と伝えていただいて大丈夫です。

薬がその人の心身にあうか、を医療者だけでなく患者さんも一緒に模索することが東洋医学の面白いところでもあります。

漢方薬はどうやって飲みやすくなりますか?

よく漢方内科では「自分の身体がおいしい(味がおいしいではなく)と思う漢方薬が合う漢方薬」、「良薬は口に苦し」といいます。

どっちなんだよ。と聞きたくなりますが、苦みの成分や苦手な味の成分が強い生薬を用いた漢方薬ではやはり患者さんの飲み心地が悪い漢方薬も少なくありません。

その場合には、飲み合わせや飲み方を工夫してみることも一つです。

漢方薬の正しい飲み方とは?

(A)「○○湯」と書かれている漢方薬(例:葛根湯、小青龍湯など)

①ぬるま湯を準備する

②漢方薬を溶かす

③ゆっくり香り、見た目、味、飲みごこちを確認しながらゆっくり飲む

(B)「お酒」と一緒に飲む

※運転や出勤前は注意してください。

・当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん)

・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)

・八味地黄丸(はちみじおうがん)

お酒の滋養と血をめぐらす機能で相乗効果になります。

(C)「冷たい水」で飲んだ方がいい漢方薬

※時期や状態によります

・五苓散

(D)「ココア」と一緒に飲む

・加味帰脾湯

飲みにくい…けど漢方を続けたいときの対処法

(A)あらかじめ水を口に含んで服用する

水を口に含んだ状態であとから漢方薬といっしょに飲み込む。

口に残りにくくなり味やにおいが緩和される

①薬の袋を開封し大きく開く

②水または白湯を口に含む

③薬を飲む

(B)オブラートに包んで服用する方法

漢方薬が口の中や舌に付着することがない。

ゼリー状のオブラートでのどを通りやすくなる

①オブラートに薬を入れる(量が多い場合には包める量を加減していれる)

②小さく折りたたむ

③水の入った容器にいれ10秒ほど揺らすとゼリー状になる。

④このまま水と一緒に飲む

漢方は長く飲まないと効かないの?

漢方は「長く飲まないと効かない」、「効果が弱い」などの印象を持つ人もいるかもしれません。

診療をしているとおおよそ2週間程度内服を続けると反応が出る漢方は、何らか良い作用が出ることが多いです。

そのため、当院では最初の処方は1~2週後に再診を行い、その漢方が合っていそうか、なかなか合わなそうであれば次の手を相談していきます。

また、漢方の中には表治法という症状にターゲットを絞り、素早い改善を示す戦略もあります。風邪症状や腹痛、こむら返りなどでは15分程度で即効性を発揮する漢方もあります。

漢方薬は必要なところで必要なだけ効果がある?

漢方薬の中にはプロドラッグ的な要素を持つ成分が含まれています。

プロドラッグは「それそのものは薬効を示さないものの、体内で吸収されて目的とする場所にいき、そこで代謝されて初めて効果を示すものです。また、その場所を離れると再び代謝されて効果がなくなるタイプの薬」をさします。

代表的なものは漢方の大黄で、便秘している腸の場所にいくと、代謝されて下剤(瀉下)作用を発揮します。胃や十二指腸など他の場所には大きく影響がないものの、「必要な場所で、必要なだけ効果が出る」お薬といえます。

漢方をはじめてみたい…注意点は?

ベスリクリニックでは漢方薬、鍼灸、カウンセリング等を用いながら総合的に心身の治療を行うことが可能です。

漢方は幅広い症状に応じた治療が可能ですが、残念ながら万能ではありません。漢方を希望されて来院された場合でも、西洋医学的な治療を優先すべき状態であれば、心のお薬の併用や、より専門の医療機関を紹介することもあります。

ま西洋薬で副作用が出やすい方、西洋薬を飲むのが心配な方、漢方を試してみたい方はまずお気軽にご相談にいらしてください。