腸内細菌と脳の関係

わたしたちのこころとからだの健康に大きく貢献している「腸」について、健気な働きもの ”腸内細菌” のお話をします。

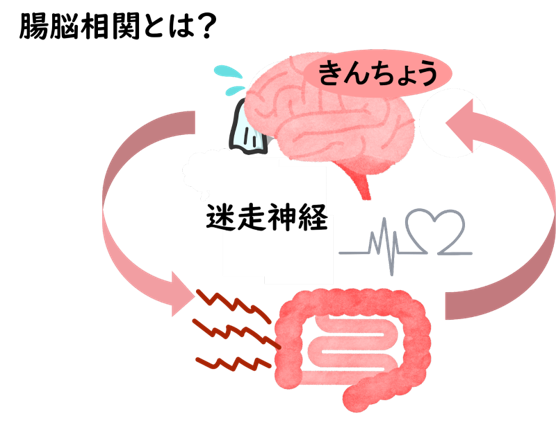

腸と脳の関係(腸脳相関)

「腹黒い」「腹を決める」「はらわた(腸)が煮えくり返る」など、わたしたちは腹(=腸)を使った言葉で感情を表現することがしばしばあります。

腸には「腸管神経」というものがあり、脳に次いで1億以上の神経細胞が存在します。

これによって腸は脳の指令を受けずに自らの判断で動くことができるため、腸は「第2の脳」とも言われています。

腸と脳は迷走神経で繋がっており、双方で情報交換を取り合う「腸脳相関」の関係にあります。

緊張するとお腹が痛くなるのがその一例で、うつ病患者は便秘や下痢が多いという研究報告もあります。

このように、気分というものは脳のみで生じている現象ではなく、腸も深く関わっています。

また、腸で生成された有害物質が脳に運ばれて認知症を招くともいわれています。

ちなみに、腸は脳から受け取るよりもはるかに多い情報を脳に送っていますので、実は腸が脳を支配している可能性も示唆されています。

腸内細菌の役割

腸内細菌の種類と多様性

私たちの腸には約1000種類、100兆個、重さにして1.5kgの腸内細菌(腸内細菌叢や腸内フローラともよばれています)が棲みついています。

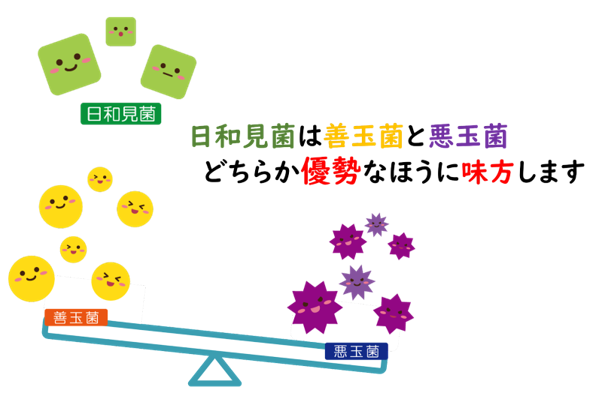

腸内細菌は、その機能から、善玉菌2割、悪玉菌1割、そのどちらでもない日和見菌7割に分類されていて、複雑にバランスをとっています。

善玉菌は、免疫力向上、抗炎症効果、病原菌の増殖抑制、感染予防、便秘改善など、健康を維持するうえで重要な役割を担っています。

悪玉菌は、自律神経の乱れによって増加し、便秘や下痢を招いたり、有害な毒素をつくって人体に悪影響を及ぼします。

日和見菌は善玉菌か悪玉菌のどちらか優勢な方に味方するため、腸内は通常は健康な状態を保っていますが、悪玉菌が優勢になると、腸内環境が一気に悪化して様々な弊害が起こります。

なお、腸内細菌は、善玉菌だけが存在すればいいというわけではなく、多様性といって、なるべく多くの種類の菌が存在しているほうが好ましいといわれています。

腸内細菌の主な機能

腸内細菌は、「多機能なマルチプレーヤー」として以下に示すような重要な役割を数多く担っています。

・栄養分を消化吸収し、不要なものを便で排出します。体内に入った有害物質を解毒して排出する働きもあります。

・脳内神経伝達物質のもとになる物質、および神経伝達物質を作るのに必要不可欠なビタミン類を合成します。

・胃で消化されなかった食物繊維やオリゴ糖などをエサにして発酵分解します。そのときに産生された有機酸(乳酸産生菌、酪酸産生菌、酢酸産生菌など)が腸を動かすエネルギー源となります。

・腸には体内の免疫細胞の70%が集中しており、外部から侵入した病原菌や体内に出現するがん細胞などに対して「免疫」という応答で身体を守っています。

以上のように、腸が多機能なマルチプレーヤーとして活躍できるのは、この腸内細菌のおかげなのです。

腸内細菌と身体の健康への影響:免疫応答、炎症

生活習慣の乱れやストレスが原因となって生活習慣病やうつ病といった症状が現れる過程において、「腸内細菌叢の乱れ」→「免疫反応の暴走」→「慢性炎症」という生体反応が必ずあります。

免疫反応は、通常は病原菌がいなくなれば収束するのですが、腸内細菌叢の乱れによって腸内環境が悪化すると、過剰な免疫反応によって自身の組織を攻撃し続けます。

これが慢性炎症です。

慢性炎症を放置しておくと、がん、糖尿病、肥満、アトピー・花粉症・喘息などの免疫系疾患、心血管系疾患、そして、うつ病・認知症などの脳疾患などの病態へと繋がっていきます。

最近の研究では、うつ病の原因は慢性炎症であることを示唆する研究結果が数多く報告されています。

腸内細菌と脳の健康への影響:神経伝達物質、情緒障害

やる気を出したり、感動したり、不安になったり、不機嫌になったりといった私たちの心の動きは脳内神経伝達物質の働きに左右されています。

代表的なものは、ドーパミン、ノルアドレナリン、セロトニンで、それらの働きは以下の通りです。

- 適量の時は、快楽や意欲といった良い状態を生み出しますが、不足すると気分の落ち込みや無力感を感じます。

- 適量の時は、脳が覚醒して注意力や判断力が高くなります。

集中力や情報処理能力も向上します。不足すると、やる気や集中力が低下してうつ状態になります。

ストレスが長く続いて過剰に分泌されると、覚醒した状態が続いて不眠や攻撃性の症状が出たり、危機に対する興奮が止まらず不安神経症やパニック障害につながります。

- 適量の時は、幸福感や落ち着きといった安心感がある状態が保たれて精神状態が安定します。

不足すると、平常心を保てなくなり、集中力が続かない、やる気が起きない、不安・うつ・パニックといった症状が出てきます。

腸内細菌の不足が招くトラブルは、気分、行動、人格形成にまで影響を及ぼします。

健康な腸内細菌を促進するプロバイオティクスとプレバイオティクスの役割

腸内の善玉菌の割合を直接増やす方法は2通りあります。

ひとつめは、生きた善玉菌である「プロバイオティクス」を摂取する方法です。

食品ではヨーグルト、乳酸菌飲料、納豆、漬物などビフィズス菌や乳酸菌を含むものです。

ただし、これらの菌は腸に定着しないため、継続的な摂取が望まれます。

善玉菌は生きたまま大腸に到達しないと意味がないと言われますが、死んでしまっても善玉菌そのものに有効な生理機能が期待できます。

ふたつめは、腸内にもともと存在している善玉菌を増やす作用のある「プレバイオティクス」を摂取する方法です。

オリゴ糖や食物繊維が推奨されており、これらは消化吸収されることなく大腸に到達して善玉菌のエサとなります。

エサを与えて数を増やそうという考え方です。

プロバイオティクスあるいはプレバイオティクスの摂取によって腸内環境を改善すると、ストレス反応やうつ症状が改善されるという研究報告があります。

健康な腸内細菌を育て、日々生き生きと過ごしましょう

これまで腸内細菌は研究室で培養できる菌だけで論じられてきましたが、遺伝子解析技術の急速な発展によって腸内細菌のDNA解析が進みました。今まで培養できなかった菌が次々に発見され、これまで未知の領域だった多くのことが明らかになりました。

わたしたちのこころやからだの健康を左右しているのは腸内環境であるといっても過言ではありません。

悪玉菌をできるだけ増やさず、日和見菌を善玉菌の味方につけて、「炎症を起こしたままの状態にしないこと」、「脳内神経伝達物質が必要量あること」が健康でいるためのポイントといえそうです。

手洗い、うがい、殺菌は身体に「有害物質を入れない」予防法なのに対して、腸内環境を良好に保って善玉菌を増やすという方法は、入ってしまった有害物質に「悪さをさせない」ための予防法ともいえます。

腸内細菌がきちんと働ける状態であれば、たとえ有害物質が体内に入ってきてもそれらをやっつけて病気にならずに済むのです。

健康な腸内細菌を育てることを心がけ、こころとからだ両方の健康をサポートしましょう。