こんな悩みはありませんか?

「生理前のイライラや落ち込みがつらい」

「どうしても女性ホルモンで眠くなる」

「生理痛で動けない」

「生理の量が多くてお尻を気にする」

「貧血でふらふらする」

「排卵痛で悩む」

「なにもないのに涙がでる」

「イライラする」

生理前の心の不調PMS/PMDDとは

生理3~10日前から始まる心身の不調です。

- 眠気、頭痛、腰痛、吐き気

- なにもないのに涙がでる

- イライラする

- 感情がコントロールできなくなる

PMDDは、PMSの中でも一段と心と体に影響があるものを示します。

- 集中力が低下して勉強や仕事の能率が極端に落ちる

- 家事ができない

- だるさや眠気で過眠しても起き上がれない

- 学校や仕事を休む・遅刻しまう

- 頭の中にモヤがかかる

- 些細なことで怒りが爆発

- 悲しくて泣きたくなる

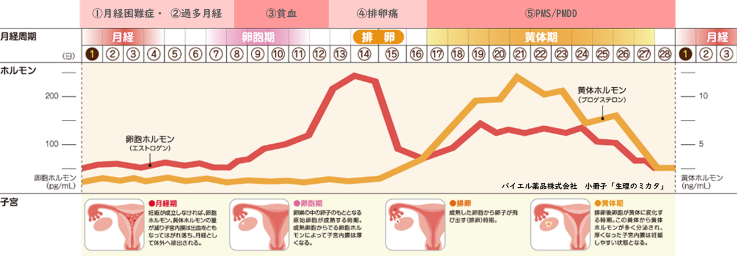

女性ホルモンの「エストロゲン」、「プロゲステロン」により、月経時は「生理痛・過多月経」、整理の後の卵胞期は「貧血」、排卵期は「排卵痛」、黄体期は「PMS/PMDD」と、女性の心身は休まることなくいつも女性ホルモンに翻弄されています。

PMS/PMDDは「ホルモンバランスの異常」が原因と言われることがありますがこれは全くの間違いです。

「女性ホルモンが正常」だからこそ月経周期がおき、黄体期に不調が起こるのです。

原因はまだ不明であると考えられています。

PMS/PMDDの原因(仮説)とは?

今までは症状が黄体期の後半にのみ反復して認められたことにより、黄体ホルモンであるプロゲステロンが関与していると考えられていましたが、PMDDでは血中プロゲステロン濃度にはほとんど異常を認めず、黄体ホルモンのみでは発症機序の説明ができませんでした。

以下のようなさまざまな原因の仮説が挙げられています

・プロゲステロン欠乏

・エストロゲン過剰

・プロゲステロン/エストロゲン比異常

・プロゲステロン代謝異常(アロプレグナノロン・アル

ドステロン)

・テストステロン過剰

・ビタミンB6低下または欠乏

・プロスタグタンディンE2欠乏

・プロラクチン過剰

・βエンドルフィン欠乏

・メラトニン過剰

・神経伝達物質異常

・セロトニン系異常

・アドレナリン系異常

・GABA系異常

PMDDで悩む人は、周囲の人から「落ち着いたら?」、「気にしすぎだ。」といわれ、自分の状態に理解が得られないこともあります。

「自分は本当におかしくなってしまった」と感じて孤独感や絶望感に襲われることもあります。

PMDDという病態と診断がわかると、「自分の頭が決しておかしくなっているのではない」と安心される方も多いです。

産婦人科や精神科ではPMSの多くは漢方薬の処方や低用量ピルで対応しています。

しかしながら、PMDDは、産婦人科では「こころは精神科で診てもらった方がいい」

精神科では「女性ホルモンは産婦人科で診てもらった方がいい」といわれるケースも少なくありません。

当院では心、女性ホルモンの両方から【PMS/PMDDチーム】が総合的に「PMDD」へ対応いたします。

PMDDになりやすい人チェック

- 他人へ気配りができる

- 頼まれると断ることができない

- 責任感が強い

- 誠実で物事をきちんと行わないと

気がすまない - 誰かへの怒りよりも自分への怒りが強い

- 几帳面である

- 高学歴

- 都会にすんでいる

仕事をしていない女性よりも仕事をしている女性のほうがPMS/PMDDになりやすいことがわかっており、特に責任感が強く、他人に気配りができる人に多いといわれています。

月経周期に伴うPMS/PMDDの発症要因は現代社会を生きる女性のライフスタイルに根ざしており、80%以上の女性がPMSを経験し、5-20%の女性が家事や仕事、育児などの日常生活に影響を感じています。

PMS/PMDD症状セルフチェック

- 集中力が低下して勉強や仕事の能率が

極端に落ちる - 家事ができない

- だるさや眠気で過眠しても起き上がれない

- 学校や仕事を休む・遅刻しまう

- 頭の中にモヤがかかる

- 誰かと会いたくなくなり、

引きこもりたくなる - 大事な人へ理不尽なことを言っているのが

わかるのに言ってしまう - イライラして誰にでも当たりたくなる

- 感情コントロールができない

- 自分は周りの人と比べて劣っていると感じる

- 職場の上司や同僚との関係が悪化して職場に

居づらくなる - 夫やパートナーとの喧嘩が増える

- 生理が始まるとハッとなり、

自己嫌悪が強くなる - 生理前になると過食がとまらない

近年は女性が社会進出をしたことによる、未婚率の上昇、出産年齢の高齢化、少子化に伴い、女性が昔と比べて生涯に経験する月経回数は8-10倍に増えていることがわかっています。

月経前不快気分障害(PMDD)専門治療一覧

当院で行う具体的な治療法や検査をご説明します。

貧血セット検査(鉄動態採血検査)

PMS/PMDDの鑑別診断である甲状腺機能異常、貧血、潜在性鉄欠乏についてPMS/PMDD疑いの方には採血を実施しております。これらの甲状腺機能、鉄動態(貯蔵鉄であるFtフェリチンも確認します)は健康診断では一般的には検査されない値です。また、PMS/PMDDの治療でピルや漢方薬を使用するときは副作用の確認に定期的に肝機能なども採血で確認し、安全に治療が行えるように心がけております。初診時もしくは採血の際には腕がまくりやすい服でのご協力をお願いいたします。

痛み止めセット(NSAIDs/漢方薬)

生理痛や排卵痛がつらいときには痛み止めをつかって、日常生活への影響をコントロールしましょう。

「癖になるからできるだけ飲まないようにしている」という方もいますが、NSAIDsは炎症の広がりを抑えるお薬です。我慢して我慢して広がった後に使っても効果はなかなか出ません。痛いな、と思う前兆がきたらすぐに使ってあげるように使ったほうが本領発揮できます。ただ、3日以上何度も使用する日が続くのであれば、別の疾患がないか、別の治療法を組み合わせたほうがいいかなどを相談することをおすすめします。

漢方・鍼灸

当院には漢方専門医がおり、PMSでよく使用される加味逍遥散などで効果がないときは【証に合わせた漢方治療】を行うことができます。

ベスリクリニックのメンタル鍼灸がは一般的な鍼灸治療のように体の痛みや硬さを対象としたものではなく、肉体と精神を支える力(生命力、精気)に直接働きかける【補気の鍼灸治療】です。

抗うつ薬

PMDDはセロトニンの受容体と強く関連した病態であり当院では依存性の少ない抗うつ薬を選択し、【うつ薬の原則6か月を限定とした間欠療法】を行っています.

薬に頼らないTMS治療

最近では脳のネットワーク、機能の解明もすすみ、PMDDでは前頭葉の背外側前頭前野に機能異常を陽電子放出断層撮影(PET)と機能的核磁気共鳴画像(fMRI)で認めることがわかってきました。PMDDの前頭葉・背外側前頭前野の機能異常を【脳ネットワークを整える磁気による脳のTMS治療】により対応できます。

低用量ピル

当院では、ピルのプロゲステロンの成分を分析比較し【PMS/PMDDに効果があるピル】を標準低用量ピルとして採用しています。

PMS生活カウンセリング

当院では、生理前の眠気や日中の集中力低下に【PMS/PMDDの睡眠トレーニング】、PMDDに関係が大きいセロトニンを自分の生活の中で安定して分泌ができるようになる【セロトニン外来】で自立したセルフケアができるようにサポートしています。

PMS過去・未来カウンセリング

当院では、仕事上の人間関係や、仕事の責任の重さなどの仕事上の小さなストレスの積み重なりによるPMS/PMDDに対してカウンセリングを行っております。

PMS/PMDDの治療法

当院では、産婦人科・心療内科の視点からPMDDをみる【PMS/PMDDチーム】により、

お一人お一人に合ったPMS/PMDD治療を5つの選択肢から治療を行っていきます。

特徴

- 体質に合わせた漢方

- 冷えを改善する鍼灸

- 体に優しい東洋医学

デメリット

- 下痢、むくみ、肝機能低下など

(体質に漢方が合わないと副作用が出る。)

おすすめの方

- もともとの体質を改善したい

- 冷えを改善して活発に動きたい

特徴

- 抑うつ気分、情緒不安定を安定させるための西洋医学

- 非常に早い効果がある

デメリット

- 消化器症状(嘔気・下痢

- 20歳未満は使用できない

- 性欲が落ちる

おすすめの方

- 精神症状が強い

- できるだけ早く効果を得たい

- 更年期の方

特徴

- 生活パターンに合う睡眠指導

- 栄養、運動

- 自分でできる症状対処方法

デメリット

- 自分の習慣を変える

- すぐに効果が現れるとは言い切れない

おすすめの方

- 日中の生産性を上げたい

- 睡眠が乱れている

- 生活を見直したい

特徴

- 生理不順の解消

- 生理を自分で調整できる

- 毎日1錠服用する

デメリット

- 血栓症のリスクがある

- 喫煙者は禁煙が必要

- 毎日服用が必要

おすすめの方

- 10代後半から40代

- いつか妊娠したい

- ビジネスウーマン

特徴

- お悩み別のカウンセリング

- 日々のストレスを紐解く

- 嫌な記憶と感情を切り離す

デメリット

- 時間(1回30分〜1時間)

- 話をするのが苦手

- 嫌な記憶と感情を切り離す

おすすめの方

- 必死に生きてなにがストレスかわからなくなってしまった

- 思い出される嫌な記憶がある

PMS/PMDDは、誰かが亡くなるなどの「人生の大きなイベント」よりも、睡眠の質の悪さ、家庭・職場の人間関係の悪さ、心の波の不安定さなどの「日常の小さなストレス」の積み重ねがPMS/PMDD症状を強くします。

※当院は心療内科ですので、自殺念慮、被害妄想や自傷他害の恐れがある患者様について治療対象外とさせていただいております.

PMS/PMDDの症例

22歳女性

入社に向けて女性ホルモンをコントロールしたい

状態:PMS(生理前の眠気・イライラ・落ち込み)

治療法:ピル

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

大学卒業後、東京に上京したことをきっかけに生理前の不調について相談したいと来院されました。

医学系の実習が始まった頃から生理前に眠気とイライラを強く感じたこと、国試前に気持ちの落ち込みが強くなりました。今後社会人になった際に夜勤などの仕事でもしっかり働けるように、女性ホルモンをコントロールしたいと思うようになりました。

当院では生理の移動がしたいということ、生理前の不調を抑えたいという希望に合わせてピルを選択しました。

ピルを開始後、吐き気やイライラ感などの副作用も見られず生理前の眠気やイライラも気にならなくなりました。仕事開始後も生理の移動もでき、入職後仕事に集中できています。

24歳女性

社会人に向けてPMDDを改善したい

状態:PMDD(生理前の落ち込み)

治療法:抗うつ薬

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

1ヶ月の間に2週間だけ突然涙がでる、誰にも会いたくなくなる、イライラしてしまうことでパートナーに当たってしまう症状を自覚し始めました。パートナーにあたる自分が嫌になり、PMSを相談したいと来院されました。

漢方は粉が苦手、ピルは家族から心配される、けれど即効性が欲しいと抗うつ薬の間欠療法を希望されました。

初診時に排卵4日後であり、イライラがやや始まっていたため初診日当日から抗うつ薬の服用を開始しました。

2週間後の再診時、泣かなかった!と喜んで来院されました。生理開始後に抗うつ薬の服用を中止したところ、イライラが出てきたとのことで、生理後2日までは抗うつ薬を飲むようになりました。

その後、抗うつ薬の治療のみで研究もバイトもでき、パートナーとの仲もさらに良くなりました。

半年後抗うつ薬を中止し新たに社会人としての道を歩み始めようとしています。

32歳女性

気圧の変動とPMSによる頭痛

状態:PMS(生理前と気圧の変動による頭痛・気分のおちこみ)生理痛

治療法:漢方 ピル(産婦人科処方)

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

高校生のころから生理前に気分の落ち込みを自覚されていました。

2週間に3日ほど腹痛があり、おなかを下してお休みをもらうこともありました。症状について手帳に記載をしたところ生理1週間前から強く落ち込みがあることに気づき、PMSをご自身で疑われ相談にいらっしゃいました。

初診時、SDS 51点とうつ状態であり、生理前の不調だけでなく、生理痛、生理の量が多い過多月経、排卵痛を認めていました。

ピルと抗うつ薬は怖いとのことで漢方の治療を希望され、瘀血(血の巡りのわるさ)と水毒(水のさばきのわるさ)があったため2種類の漢方薬を選択しました。

重い生理痛と過多月経があったことから産婦人科で膣エコーでの検査を行い、必要に応じてPMSにも効果があるピルを処方してもらうようにお伝えしました。

2回目の診察時、漢方を飲んだら頭痛が軽くなった、片頭痛まではいかないが頭が重くなる程度で済んだと喜ばれていました。お腹を下すことも多いとのことで、水毒の漢方に体を温める生薬を加えて調整をしました。

産婦人科で膣エコーにて検査してもらったところ、異常はなくピルを処方されたとのことでした。ただ、産婦人科で処方されたピルで吐き気が軽度に出ていたことから制吐剤の内服を開始しました。

3回目の診察時、SDS 33点とうつ状態は改善しており、ピルの吐き気も安定しました。生理前の気分の落ち込みも、気圧の変動による片頭痛もなくなり、生理痛がないとこんなにラクなんだと笑顔を見せてくれました。

症状が安定し、通院期間は半年後には3か月に1回だけの通院となりました。

34歳女性

PMSに惑わされず、仕事をバリバリ頑張りたい

状態:生理痛 過多月経 PMS(生理前の眠気・イライラ・落ち込み)

治療法:漢方 ピル 抗うつ薬

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

生理前、排卵日過ぎてからイライラが続き、生理直前に眠気で業務中も寝てしまい、頭痛も自覚していました。

生理前のイライラの際にパートナーに八つ当たりをしてしまう自己嫌悪、生理の量も多く、生理痛にも悩まされながら受診されました。

産婦人科で「桂枝茯苓丸」を処方してもらっていましたが、いまいち効果が実感できずにいました。 当院では「和漢の漢方診療」で、桂枝茯苓丸より「当帰芍薬散」があうと診断をうけ、体質に合った「証にあう」漢方を飲み始めたところ、生理前の頭痛は軽くなりました。

しかし生理痛はつづいており、PMSと生理痛をフォーカスしたピルを処方したところ、次の月から「生理痛」が無くなりました。

残念ながら、「生理前のイライラ」は残存しており、生理前だけに抗うつの内服を行う間欠療法を6か月間限定で始めたところ、1ヶ月目でピタッとPMDDは改善され、仕事も休まずに行けるようになりました。

いまでは、休日に生理を移動することで納期前は漏れた血で服の汚れなどにも仕事中に悩まされることもなく、生理痛や生理前の不調も改善し、仕事をバリバリ頑張っています、

26歳女性

社会人に向けてPMDDを改善したい

状態:生理痛、貧血、PMS(生理前の落ち込み)

治療法:ピル 鉄剤 ビタミンC

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

生理痛、2時間に1回ナプキンを変えなければいけないほどの出血、貧血、生理前の落ち込みを自覚されていました。生理前から胸の張りや腹痛、気分の落ち込み等のPMS症状、生理中に腹痛、腰痛で動けなくなり仕事を生理休暇で休まれていました。

生理の量が多く、特に生理後には夜の足ムズムズと朝の起床困難がありました。初診時、血の気がない顔色であり、採血を実施したところHb 10.6 MCV 82.3 Fe 35 Ft 5.1と鉄欠乏性貧血を認めたため、鉄剤とビタミンCの内服をすすめました。

産婦人科の膣エコーで器質的疾患は除外されていたため、月経困難症とPMSに効果があるピル内服を開始しました。

7日後、ピルによる吐き気があると連絡があり制吐剤を使用するようすすめ、吐き気は落ち着いて内服できるようになりました。

ピル服用開始後3ヶ月目にはおりものに血が混じるくらいの不正出血を認めるものの、生理前の落ち込みはなくなり、生理痛が改善しました。 生理痛がなくなっただけでも人生が違うと喜ばれており、生理休暇による欠勤もなくなり仕事ができるようになりました。

症状安定していたため、連続服用ができるように処方を変更し、最大120日出血がない飲み方をトライをしました。治療開始後6か月後には、ピルを連続服用してもPMSや生理痛の変化が亡くなりました。顔色も改善し、朝すっきり起きれるようになったと喜ばれています。

52歳女性

自分にあう漢方を処方してほしい

状態:更年期を背景としたPMS(イライラ) 冷え症 ホットフラッシュ

治療法:漢方

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

更年期症状のイライラ感、生理になるとお腹を下しやすく冷え症があることから更年期ではないかと来院されました。

今まで他院で当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、桃核承気湯の女性ホルモンの漢方薬を試すも、味が合わなかったり、お腹をくだしたり、腹痛になったりして漢方薬が合わずに困っていらっしゃいました。

いろいろと自分で漢方を試されていましたが、4-5種類の漢方をのまれており、効果があるのかないのかわからない状態になっていました。漢方所見では虚証であり、舌に水毒がつよくあり、腹部に冷えもあったことから漢方薬を1種類のみ処方した。

多種類飲んでいた漢方を1種類へ内服するようになり、2週間後の2回目の来院時には気圧の変動による頭痛と冷え症が改善しており、3回目には生理中にお腹を下すこともなくなった。身体が整ったことで感情も安定するようになりました。

32歳女性

産婦人科でPMDDと診断され紹介された

状態:PMDD(生理前のイライラ パートナーにあたってしまう)

治療法:ピル(産婦人科のピルから変更)、抗うつ薬

(※プライバシー情報保護の観点から事例には手を加えてあります)

1年前の転職をきっかけに人間関係に悩み、半年前ごろから生理前にパートナーに強く当たってしまうようになりました。かかりつけの産婦人科でPMDDと診断され、ピルを処方されていました。

妊娠を希望するためピルの治療は控えたいと、産婦人科の先生から心療内科である当院の受診をすすめられ受診をされました。 初診時の問診で、イライラしたり、落ち込んだりするのは生理がはじまっても続いていました。生理後にも継続する落ち込みでありPMDDではなく、PMEとしてうつ病に対する治療をメインに変更しました。

産婦人科さんでもらっていたピルはPMSに対応できるピルに変更を行いました。

妊娠を希望するためうつ病の治療で薬は避けたいという希望があり、TMS治療とセロトニントレーニングを開始しました。 治療開始2週間後には落ち込みが改善し、朝すっきり起きれるようになりました。ピル変更後は吐き気も不正出血もありませんでした。

1ヶ月目はやや生理前に落ち込みが強くなりましたが、2ヶ月目にはピルの3,4列目に落ち込みが強くなることもなくなりました。仕事に関わるカウンセリングを組み合わせながら1.5カ月で元の部署に戻り、以前より無理なく仕事ができ、妊活もできるようになりました。

PMS/PMDDのよくある質問

受診のタイミングを教えてください

診察を受けたいときが一番困っているときですので、

基礎体温記録表がない状態でもご相談いただけます。

PMS/PMDDは基礎体温記録の排卵の有無、期間と症状などの記録をもとに診断されます。

基礎体温記録は生理1周期以上、2~3周期があったほうが診断が確実です。

精神症状については本人だけでなく、パートナーや家族などの評価を加えるとより良いです。

月経周期のどの時期に、どのような症状がでるかを記録してみましょう。

症状がある周期と、ない周期があるけれどPMS/PMDDですか?

PMSもPMDDも症状には個人差があり、その中でも月経周期ごとに症状の強さが変わるため、2~3ヶ月に1回調子を崩す、冬だけ調子が悪い、といように変動もすることから明確に区別をするのは難しいです。

月経前に「仕事をやすんでしまう」、「家事の能率が極端に落ちる」、「他人との口論や人間関係上のトラブルが多くなる」などの心の不調で日常生活に影響がある場合、PMSではなくPMDDを考慮します。

なぜ過食・ストレス食いがしたくなるのですか?

生理前には女性ホルモンのプロゲステロンが上昇し、エストロゲンが低下します。

プロゲステロンが上昇し基礎代謝率が9~12%増えることから増えた代謝の分、食欲が増すと考えられることもあります.エストロゲンの減少により脳内でセロトニンが低下し、スナックやチョコレートなど

炭水化物や脂質が多い食事が好まれやすくなります。糖分はトリプトファンからセロトニンを増やす作用があり一時的にセロトニンが増えることで気分が落ち着くのです。PMS/PMDDでは

抑うつ状態やイライラなどの症状に比例して過食傾向が強まります。PMS/PMDDが認められない女性と比較し、PMSでは2.5倍、PMDDでは7.2倍の過食になることがわかっています。

生理が始まってもPMS/PMDDの症状が残ることがある?

一般的に生理前の不調は生理開始とともに速やかになくなるといわれることが多いですが、PMS/PMDDの中には生理開始後2-3日もしくは4日以内の範囲で症状が残存することもあります。

その他の可能性として、ベースに他の心の病気があり、

生理前にその病気の症状が強まるPME(月経前増悪)を考慮します。

PMDDではなく、PME(月経前憎悪)の場合、状態によってはベースの病気もしっかりと治療する必要があります。PME(月経前憎悪)として当院での対象外となる病気の可能性がある場合、または希死念慮や状態が悪いときには治療を中断することもあります。

予めご了承くださいませ。

ピルを飲んでもPMS/PMDDが出ることがあるのですか?~PMDD残存症状~

ピルを飲んでPMSが改善するという方もいますが、逆にホルモン変化に影響されPMS・PMDDが悪化したりする人もいれば、ピルをのんでも15日目以降から

PMDD症状が出てしまうようなケースもあります。

そのようなときには脳の神経伝達物質の調整、

もしくは脳ネットワーク調整としてピルだけでなく、

別の治療を組み合わせると症状が改善することもあります。

PMDDは冬に調子が悪くなる?

PMS/PMDDは冬季うつ病と関連があることがわかっています。

冬季うつ病では太陽の光が弱くなりセロトニンが低下することで秋口から春にかけて調子を崩す人が多いです。どちらも冬季うつ病もPMS/PMDDもセロトニンの異常が関わっていると考えられており、過眠傾向・炭水化物や脂質の過食・イライラ・落ち込み等の症状が似ています。生理前の不調は冬季うつを併発することも多く、冬だけ全体的に低空飛行になり、生理前の症状が見えなくなることもあります。

PMS/PMDDがあると更年期になりやすい?

PMS/PMDDの症状は一般的に更年期に近づく、閉経に至ると改善するといわれています。

しかしながら、PMS/PMDDの人は更年期障害で悩むリスクが2倍高くなるとも言われており、PMS/PMDD症状と更年期障害の症状の強さは相関することがわかっています。

PMS/PMDDの女性は、のぼせ(ホットフラッシュ)や発汗、肩こりや腰痛などの血管運動症状とは関連が少ないと言われていますが、集中力の低下、抑うつ、興味の減退などは

精神症状が関連が大きいことがわかっています。

妊活中のPMS/PMDDは悪化しやすい?

妊活中には、PMS/PMDDになりやすくなります。

妊活中には女性ホルモンの負荷が大きくなること、

また妊活は「努力」だけでなく「運」も入リます。

妊活をする女性はコツコツ努力を重ねる女性が多いですのでその分

「ストレス」を日常的に積み重ねやすくなります。

また妊活は女性不妊治療のほうが受診回数が多く、ステップ2の人工授精については採精のみであったりすることで女性側が孤独や負担感を感じやすくなり、

よりパートナーに当たりやすくなります。

また、妊活へ集中するために休職や離職をしたりして、より孤独になったり、

妊活の話題だけに夫婦の会話がなったりとギスギスしやすくなります。

妊活中はなかなか周りの人に妊活の辛さを話すことができずに

ふさぎごみがちになることもあります。

当院では、妊活中のココロの悩みを相談できるこころカウンセリングや、

赤ちゃんが生まれる前にママの準備ができる、助産師が行う子供の

発育にもよい睡眠トレーニング、授乳をしながらも

治療ができる薬に頼らないTMS治療なども治療の選択肢としてあります。

お母さんになったあとも気軽に相談できる、

第三の場としてカウンセリングを

受けておくなどもおすすめです。

PMS/PMDDがあると産後うつになりやすい?

うつ病やPMS/PMDDの既往がある女性は、妊娠中のうつ病のみならず

産後うつになるリスクが2倍になります。

妊娠前のPMS/PMDDの重症度、イライラや気分の落ち込みなどの

精神症状の程度が産後うつ病の関連性が高いことがわかっています。

産後うつ病は月経がはじまると良くなることもあり、PMS/PMDD、

妊娠中のうつ病、産後うつ病は互いに密接に関わっているのです。

PMS/PMDDの早期の適切な治療は、産後うつ病の予防になるかもしれません。

PMS・PMDDでは自律神経が乱れやすい?

PMS/PMDDでは、交感神経系の活動の亢進とともに副交感神経系の

活動の低下が認められ自律神経系の

異常がみられやすいことがわかっています。

神経伝達物質の動態では交感神経系を刺激するアドレナリンなどの

カテコールアミンの分泌が増加し、交感神経が亢進します。

副交感神経系の低下は、PMSの熟眠感の欠如などにも関連していると考えられています。

コロナ禍はPMS/PMDDになりやすい?

コロナ禍では、生活リズムが乱れたり、

人間関係や仕事の仕方が変化しやすいことが挙げられます。

テレワークの日と出勤の日で起床時間がズレて太陽の光をあびなくなったり、人と会うことができなくなって会話や笑顔が減ったり、セロトニンをあげるための運動が不足します。感染予防のために外出を控える生活は身体の活動が少なく、セロトニンが低下しやすいため

PMS/PMDDになりやすいと相談をもらうことも多いです。

家族・夫・彼氏・パートナーはPMDDの人へどのようにサポートしたらいいの?

PMS/PMDDは他の病気と異なり、男性パートナーの理解と協力でPMS/PMDDの症状は軽くなります。

PMS/PMDDによって2人でいることの満足度や幸福感が下がる傾向にあるため、

長期化するとカップルの関係の破綻に繋がることもあります。

付き合いが深まることでPMS/PMDD症状であたってしまうことが多いにも関わらず、

付き合った後に性格が変わったと、性格の不一致としてPMS/PMDDに気づかずに離別してしまうこともあります。パートナーにとってはPMS/PMDDの存在もしらず、突然別人になったようだと、驚くことも多いです。また、逆に女性パートナーから当たられるのが周期的に月経前に反復していることに気づき、

PMDDに苦しむパートナーが受診をすすめられて来院される方もいます。

気をつける点は、PMS/PMDDによる症状を、「PMS/PMDDだね」と指摘をしないようにしましょう。女性にとってPMS/PMDDも自分の一部であり、わかっていてもそれを指摘されることは望んでいません。

また、PMS/PMDDの症状に苦しむパートナーとは言い争いを避けましょう。

言い争いになりそうなときには1時間外に買い物に行くなど居場所を伝えた上で少し離れることをおすすめします。男性パートナーはPMS/PMDDの時期にはなるべく近寄らないように

こっそりと離れることもありますが、

女性パートナーは見放されたと感じ、さらに症状が悪化することも多いです。

人類は基本的には一夫一婦制です。頼りがいのある男性がそばにいてくれることは、

女性の生活や育児にとって重要な問題です。ある意味将来の伴侶として信じられる人をさがすために、PMS/PMDDの状態で落ち込んでいるときにも寛大で包容力をもって接してくれるパートナーを生物学的に

女性は心身の波を将来のために持っている可能性があります。

PMDDの人は家族・夫・彼氏・パートナーへどのように関わればいいの?

男性パートナーも仕事で精一杯頑張っているのに、女性パートナーの機嫌を損なわないように気づかい、「察する」ことは消耗します。

女性パートナーは男性パートナーに「察する」ことを望まないことがポイントです。

異なる人生を歩んできたため、信頼している人でもあなたの気持ちを「察する」ことはできません。

女性パートナーは男性パートナーにしてほしいことを

「小さなお願い」にしてつたえるようにしましょう。「察してほしい」一方、

女性パートナー自体も自分が相手になにをしてほしいのかわかっていないことも多いです。

「小さなお願い」は自分がなにを考えているのかを明らかにする可能性があります。

具体的になにをしてほしいのかを自分に問い、「小さく」お願いする癖をつけましょう。

そうすれば、相手もだんだんと「察する」ことが上達していきます。

「小さなお願い」を受け止めてもらったときはしっかりと「ありがとう」とつたえるようにしましょう。

相手への感謝は自分と相手のセロトニンの

安定につながり、結果的心の安定と2人の長期的な安定した関係性に繋がります。

PMDDの悪化を防ぎましょう

高トリプトファンの食事をとる

トリプトファンが多く含まれる食品は、

主に、豆腐・納豆・味噌・しょうゆなどの大豆製品

乳製品(チーズ・牛乳・ヨーグルト)

米、ごま・ピーナッツ・卵・バナナ

鶏肉、魚類

「トリプトファン」とはアミノ酸です。

トリプトファンは身体の中ではつくられない

必須アミノ酸といわれるアミノ酸の1種で、

食品から体内に取り入れることが必要です。

「セロトニン」とはしあわせホルモンと呼ばれる脳内ホルモンです。

感情や精神面、睡眠など人間の大切な機能に深く関係する三大神経伝達物質の1つです。

セロトニン産生の材料となるトリプトファンが欠乏した食事はPMS/PMDDを悪化させます。

セロトニンが減少すると炭水化物や脂質、糖分が欲しくなります。

トリプトファンが足りなくなるとより糖分を欲するようになるため、生理前には高トリプトファンの食事をとってセロトニンの欠乏を予防することが重要です。

飲酒・喫煙を控える

お酒の量が多い女性のほうがPMSに悩むことがわかっており、喫煙女性ではPMS/PMDDの頻度が4倍を超えることがわかっています。

PMDDはアルコールへの感受性が高く、月経前にお酒を飲みたくなる人もいます。

生理前のアルコールは前頭葉機能が抑制されることで、親しい人へつい当たったり、仕事上の人間関係が悪化したりと後々後悔しやすいイベントがより起こりやすくなります。

PMS/PMDDに悩んでいるときはできるだけ節酒もしくは禁酒を心がけるのがよいでしょう。

働く女性の産業保健を担当される田中奏多先生が

M3さんに女性産業医として特集していただきました!

働き女性とPMS/PMDD~プレゼンティーズム~

最近では、PMS/PMDDは仕事の能率が上がらない状態(プレゼンティーズム)の原因としても注目されており、社会での女性の活躍には議論を避けては通れません。

PMS.PMDDは残念ながらまだ世の中には十分に認識されていません。

そのため、PMS/PMDDで悩む女性は職場で相談する相手がおらず、人知れず悶々とすることも多いです。

アメリカにはFMLA:Family Medical Leave Actという法律があり、医師の診断書があればPMS/PMDDのために仕事が困難な状態を保護することができるものもあります。

不調な状態を我慢して仕事をするのではなく、不調な状態だからこそ積極的に医療を受けることができるような社会になってほしいと考えています。

働く女性が増えている現在、PMS/PMDDに関する企業内の啓発活動は極めて重要です。

田中奏多先生は、女性産業医としてPMS/PMDDを中心に女性ホルモンの不調と生産性について企業内、メディアを通じた啓発活動を行っております。

PMS/PMDDは職場でどのように対応したらいいの?

生理前に休む、集中力が低下する、イライラするなどの社員がいた際には、仕事に支障が出ていることの記録をもとに健康管理として医療機関の受診をおすすめしてみてください。

PMS/PMDDでは、女性の体のしくみや心身の関係をよく理解し、しっかりと対処すると欠勤や集中力低下など業務への支障を予防することができます。

本人が気づいていないこともあり、集中力の低下や遅刻、欠席など仕事に影響している社員がいればポスターや企業内メールなど啓発活動を行う、本人に直接健康管理として話してみることもできるでしょう。

上司が女性の場合には、自分の経験をもとに健康相談に応じることもあり、男性上司よりもPMS/PMDDに不寛容なこともあります。

女性が働きやすい職場づくりは、女性だけでなく男性も働きやすい職場へ繋がります。

女性は生理痛、貧血、排卵痛、生理前の不調のPMS/PMDDとどの性周期も不調になりやすくなります。

まずは職場内で男性も女性もふくめ、月経周期に伴う女性の心身の生理的変化について正確な知識を得ることがダイバーシティの第一歩として役立ちます。